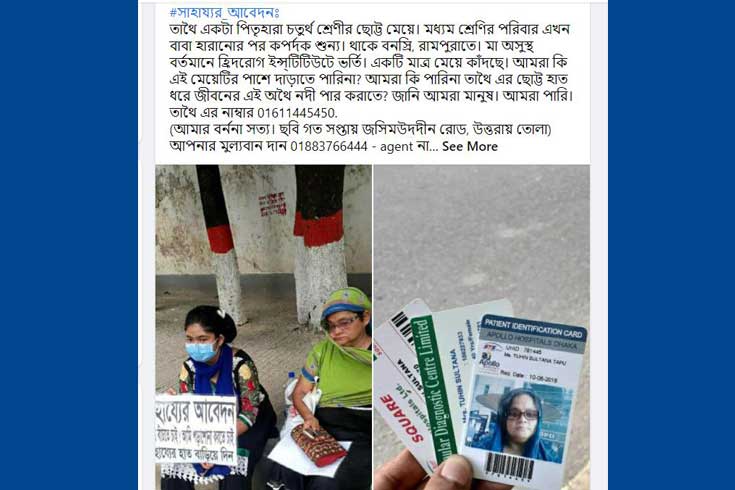

রাস্তার পাশে বুকে পোস্টার ঝুলিয়ে আহাজারি করছেন বয়স্কা এক নারী। পাশে এক কিশোরী। পোস্টারে লেখা- ‘সাহায্যের আবেদন, আমরা বাঁচতে চাই’।

‘মজার টিভি’ নামের ফেসবুক পেজে এই নারী ও তার কিশোরী মেয়ের আহাজারির ভিডিও আপলোড হয় গত ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টার দিকে। মাহসান স্বপ্ন নামের একজন অনলাইন ভিডিও ক্রিয়েটর এই পেজটি পরিচালনা করেন।

বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ভিডিওটি দেখা হয়েছে ৮৪ লাখ বার, শেয়ার হয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার। এতে মন্তব্য করেছেন ১০ হাজারের বেশি ফেসবুক ব্যবহারকারী।

ভিডিওতে তুহিন সুলতানা তপু নামের ওই নারীকে বলতে শোনা যায়, তিনি অভিজাত পরিবারের সন্তান, বাবা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। তার এক মেয়ে নায়িকা, ছেলেরাও বেশ ভালো অবস্থানে আছেন। অথচ তাদের কেউ দেখাশোনা করেন না বলে কিশোরী মেয়েটিকে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করছেন তিনি।

এই নারীর আহাজারি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ভিডিওর বিবরণে ০১৯৫৬৮৪১৭৮১ নম্বরটি দিয়ে সেখানে বিকাশে টাকা পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

একটি শীর্ষ স্থানীয় অনলাইন সংবাদ মাধ্যম ওই ভিডিওর ভিত্তিতে প্রতিবেদনও প্রকাশ করে রোববার। সেখানেও উল্লেখ করা হয়েছে বিকাশে টাকা পাঠানোর মোবাইল ফোন নম্বর। ওই প্রতিবেদনটিও অসংখ্য শেয়ার হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

তবে সোমবার সকালে নিউজবাংলা কার্যালয়ে ফোন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই শিক্ষক জানান, গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরেকটি পোস্টে তার নজর আকৃষ্ট হয়। সেখানে এই একই নারীর আলাদা ছবি দিয়ে মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা নামে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী লেখেন, পিতৃহারা চতুর্থ শ্রেণির ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে তুহিন সুলতানা তপু নামের ওই নারী এখন কপর্দকশূন্য। অসুস্থ অবস্থায় তিনি চিকিৎসা নিতেও পারছেন না।

সেই পোস্টটিও ফেসবুকে বেশ ভাইরাল হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক জানান, তখন অন্য অনেকের পাশাপাশি তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এক লাখ টাকার বেশি অর্থ সংগ্রহ করে ওই নারীকে দিয়েছেন। এমনকি এখনও কয়েকজন তাকে বিকাশে প্রতি মাসে টাকা পাঠাচ্ছেন।

এমন তথ্য পাওয়ার পর সোমবার সকালেই অনুসন্ধানে নামে নিউজবাংলা। শুরুতেই বিকাশের জন্য দেয়া ফোন নম্বরে তুহিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কোথায় আছেন- জানতে চাইলে কোনো তথ্যই দিতে রাজি হননি তিনি।

তুহিন বলেন, ‘আমি কারো সাথে দেখা করব না। কেউ আমার ভালো চায় না, সবাই আমার ক্ষতি করতে চায়।’

একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেন, ‘তোরা সবাই গোয়েন্দা। সবাই আমার ক্ষতি করতে চাস। আমার বিচারপতি বাবা তোদেরকে আমার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে।’

‘বিচারপতি বাবা’র পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ওর পরিচয় সবাই জানে, ওর পরিচয় আমি আলাদা করে বলতে চাই না। দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ওকে চেনেন, আপনি কেমনে চেনেন না! ওর নাম আমি মুখে আনতে চাই না।’

নিউজবাংলার প্রতিবেদক এরপর পরিচয় গোপন করে আরেকটি নম্বর থেকে ফোন করে তুহিনকে সরাসরি অর্থ সহায়তার প্রস্তাব দেন।

তবে এবারেও ঠিকানা বলতে রাজি হননি তিনি। তুহিন বলেন, ‘বিকাশে টাকা পাঠান। বিকাশে পাঠাতে সমস্যা হলে আমি উত্তরা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর দিচ্ছি সেখানে টাকা পাঠিয়ে দিন। তাও আমি কোনোভাবে দেখা করব না।’

এর কিছু সময় পরেই বন্ধ হয়ে যায় তুহিনের ফোন নম্বর। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে তাই নতুন কৌশল নেয় নিউজবাংলা।

ফেসবুকে আপলোড করা ভিডিওতে মাহসান স্বপ্নকে বলতে শোনা যায়, তুহিনের বড় মেয়ের নাম অবনী, তিনি অভিনয়শিল্পী। সেই সূত্র ধরে টিভি নাটকের অভিনয়শিল্পীদের সংগঠন- অভিনয়শিল্পী সংঘে যোগাযোগ করে নিউজবাংলা।

তবে সংঘের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব নাসিম নিউজবাংলাকে বলেন, ‘অবনী নামের কোনো অভিনয়শিল্পী আমাদের সংগঠনে নেই। ব্যক্তিগতভাবেও এই নামের কোনো অভিনেত্রীকে আমি চিনি না।’

চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিতে খোঁজ নিয়ে সেখানেও অবনী নামের কোনো অভিনেত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। শিল্পী সমিতির অফিস সেক্রেটারি মো. জাকির হোসেন নিউজবাংলাকে বলেন, ‘আমাদের ভোটার লিস্টে অবনী নামের কোনো অভিনয় শিল্পী নেই। নতুন কয়েকজন শিল্পী সমিতির সদস্য হয়েছেন, সেখানেও অবনী নামের কোনো অভিনেত্রী নেই।’

অবনীকে না পেয়ে অন্যপথে অনুসন্ধান শুরু করে নিউজবাংলা টিম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক তুহিনকে সহায়তার উদ্যোগ নেয়ার সময় তাকে নিয়ে পোস্টদাতা মোহাম্মদ বদরুদ্দোজার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বদরুদ্দোজা সে সময় মেসেঞ্জারে তাকে নিশ্চিত করেন, তিনি নিজে তুহিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হন।

বদরুদ্দোজা প্রমাণ হিসেবে সে সময় উত্তরা ব্যাংকে তুহিনের নামে স্থগিত থাকা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সচল করার আবেদনপত্রের কপিও পাঠান। ওই কপিতে দেখা যায়, বদরুদ্দোজা যেদিন তুহিনকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন, ঠিক সেদিনই (২২ সেপ্টেম্বর) তুহিনের নামের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সচল করার আবেদন করা হয়েছিল।

নিউজবাংলা ফেসবুক মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করে মোহাম্মদ বদরুদ্দোজার সঙ্গে। ফেসবুক প্রোফাইলে এনবি ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন বদরুদ্দোজা। মেসেঞ্জারে তুহিনকে নিয়ে জানতে চাইলে শুরুতে তিনি দাবি করেন, বিষয়টি বুঝতে পারছেন না। এরপর তুহিনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সচল করার আবেদনপত্রের নমুনাটি পাঠানো মাত্র তিনি নিউজবাংলা প্রতিবেদককে ব্লক করে দেন।

বদরুদ্দোজার ফেসবুক প্রোফাইল ঘেঁটে ২২ সেপ্টেম্বরের পোস্টটি সরিয়ে ফেলার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে লিংকড-ইনে মোহাম্মদ বদরুদ্দোজার একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সেখানে দেখা যায়, তিনি এনবি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পাশাপাশি রোবা এসএনএস এলএলসি নামের একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (ম্যানেজিং পার্টনার)। রাজধানীর কলাবাগানের সুলতানা টাওয়ারে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়।

তবে মঙ্গলবার বিকেলে সুলতানা টাওয়ারে গিয়ে জানা যায়, রোবা এসএনএস এলএলসি নামের প্রতিষ্ঠানটি ভবনের তৃতীয় তলায় ছিল আরও দুই বছর আগে। এরপর সেটি অন্য ঠিকানায় চলে যায়। এই ভবনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ার আবু বক্করের কাছ থেকে মোহাম্মদ বদরুদ্দোজার একটি ফোন নম্বর পায় নিউজবাংলা।

বদরুদ্দোজাকে ফোন করা হলে এবার তিনি কথা বলতে রাজি হন। তিনি জানান, সেপ্টেম্বরে ধানমন্ডি এলাকায় রাস্তার পাশে তুহিনকে দেখতে পান তিনি। এরপর তার দেয়া বিবরণ শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

বদরুদ্দোজা বলেন, ‘সে সময় আমি ফেসবুকে একটি পোস্ট দেয়ার পর অনেকেই সাহায্য করার আগ্রহ জানিয়ে যোগাযোগ করেন। আমি নিজের গাড়ির ড্রাইভার পাঠিয়ে তুহিনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সচল করি। তাকে অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়।’

বদরুদ্দোজা দাবি করেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে তুহিনের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়তে শুরু করে। এরপর তিনি নিজের ফেসবুক পোস্টটি ডিলিট করে দেন এবং বনশ্রী থানায় একটি জিডি করেন। পরে তিনি আর তুহিনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। কেউ সাহায্য পাঠাতে যোগাযোগ করলে খোঁজখবর নিয়ে নিজ দায়িত্বে টাকা পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম দিকে এ বিষয়ে নিউজবাংলার জিজ্ঞাসা এড়ানোর কারণ জানতে চাইলে বদরুদ্দোজা সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি।

তুহিনের অবস্থান জানতে ভিডিও ক্রিয়েটর মাহসান স্বপ্নের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করে নিউজবাংলা। তবে ফেসবুক পেজে তিনি যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়েছেন সেটি বন্ধ পাওয়া গেছে। বিভিন্নভাবে পাওয়া তার আরও দুটি ফোন নম্বরও বন্ধ রয়েছে।

এমন অবস্থায় স্বপ্নর ফেসবুকে নিউজবাংলার পক্ষ থেকে বার্তা পাঠানো হয়, এরপর তিনি মঙ্গলবার সকালে একটি ল্যান্ডফোন থেকে নিউজবাংলা কার্যালয়ে ফোন করেন।

তুহিনের বিষয়ে জানতে চাইলে মাহসান স্বপ্ন নিউজবাংলাকে বলেন, ‘ওই আন্টির সাথে আমার রাস্তায় হঠাৎ করে দেখা। তিনি তার সমস্যার কথা আমাকে বলেন। সব কাগজ-পত্র আমাকে দেখান। তারপর আমি উনাকে সাহায্য করার জন্য ভিডিওটি করি। কারণ, আমি এ ধরনের অসহায় মানুষের পাশে সব সময় দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।’

ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরে তুহিনের বিকাশ নম্বরে অনেকে টাকা পাঠাচ্ছেন বলেও জানান স্বপ্ন।

তবে তুহিনের বাবার পরিচয় তিনিও জানাতে রাজি হননি। এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি সবই জানি, কিন্তু কিছু বলব না। বেশ কিছুদিন যাবত আমার সকল মোবাইল নম্বর বন্ধ রাখতে হয়েছে। সেই বিচারপতির ভয়েই এটি করতে হয়েছে।’

এমন অবস্থায় নিউজবাংলার হাতে আসে একটি নথি, যাতে দেখা যায়- তুহিন একটি জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে নিজের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন। সেই নথিতে তিনি রাজধানীর বনশ্রীর একটি বাসার ঠিকানা ব্যবহার করেছেন। তুহিনের বাবার নাম মো. শামসুল হুদা, স্বামী ফখরুজ্জামান তালুকদার।

বনশ্রীর বাসার ঠিকানায় মঙ্গলবার দুপুরের দিকে গিয়ে জানা যায় তুহিন বনশ্রী এলাকায় আসেন ২০১৫ সালে। তিন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বনশ্রীর জি ব্লকের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সে বাসার নিরাপত্তাকর্মী নিউজবাংলাকে জানান, তুহিনের স্বামী ফখরুজ্জামান বিদেশ থাকেন।

বনশ্রী এলাকায় অনুসন্ধানে জানা গেছে, তুহিন সুলতানা ঘন ঘন বাসা পরিবর্তন করতেন। গেল এক বছরে তিনি তিন বার বাসা বদল করেছেন। তিনটি বাসার ভাড়া যথাক্রমে ১৬ হাজার, ১৪ হাজার ও ১২ হাজার টাকা। কখনও কোনো বাসার ভাড়া বকেয়া পড়েনি।

তুহিন বনশ্রীর যে বাসায় শেষ ভাড়া ছিলেন সে বাসার মালিক জহিরুল ইসলাম। তিনি নিউজবাংলাকে বলেন, ‘গত সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে আমার বাসার সাততলার ফ্ল্যাট ভাড়া নেন তিনি। তবে হঠাৎ করেই নভেম্বর মাসের শুরুতে জানান, বাসা ছেড়ে দেবেন। এরপর সে মাসের ২৫ তারিখ বাসা ছাড়েন, কিন্তু ডিসেম্বর মাসের ভাড়াও পরিশোধ করে দেন।’

বাসা ছাড়ার আগে তুহিন বাড়ির মালিককে জানিয়েছিলেন, তার বাবা অসুস্থ, তিনি তার সঙ্গেই থাকবেন।

বনশ্রী এলাকায় যেসব বাড়িতে তুহিন ভাড়া ছিলেন, তার মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তুহিন বেশ স্বচ্ছল ছিলেন। অন্য ভাড়াটিয়াদের মধ্যে তিনিই নিয়মিত সবার আগে ভাড়া পরিশোধ করতেন। করোনার সময়েও ব্যতিক্রম হয়নি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, তুহিনের তিন সন্তান। বড় ছেলের নাম অনিন্দ্য, এরপর মেয়ে অবনী, যাকে অভিনেত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন তুহিন। এর পর ছোট মেয়ে বর্ণা (ছদ্ম নাম), সে বনশ্রীর ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী।

স্কুলে গিয়ে জানা যায়, করোনায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলছে অনলাইনে। তাই স্কুলে দায়িত্বশীল কারো উপস্থিতি নেই। তবে স্কুলের নিবন্ধন বইয়ে বর্ণার (ছদ্ম নাম) বাবার তাইওয়ানের একটি ফোন নম্বর দেয়া আছে। তবে কয়েকবার চেষ্টা করেও সেই নম্বরে সংযোগ স্থাপন করা যায়নি।

স্কুলের অফিস সহকারী নাফিজ নিউজবাংলাকে জানান, বর্ণা (ছদ্ম নাম) ও তার মা স্কুলে খুবই পরিচিত মুখ। করোনা পরিস্থিতির আগে তুহিন মেয়েকে নিয়ে নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করতেন। সবার কাছে নিজেকে সাবেক বিচারপতির মেয়ে পরিচয় দিতেন। নাফিজ জানান, সবশেষ নভেম্বর মাসে তুহিন স্কুলে এসেছিলেন। তখন তিনি মেয়ের স্কুলের ফি আগামী জুন পর্যন্ত পরিশোধ করেন। বর্ণার (ছদ্ম নাম) স্কুলে মাসিক বেতন ১৪০০ টাকা।

স্কুলের নিরাপত্তাকর্মী শাহ নেওয়াজ নিউজবাংলাকে জানান, তুহিন সুলতানার বাসায়ও যাতায়াত ছিল তার। তিনি বলেন, ‘আমি তার ভাইয়ের মতো ছিলাম। তিনি তো খারাপ মানুষ ছিলেন না। তার ঘরে দামি-দামি জিনিস আছে, সে তো এত গরিব না। আমার সাথে নভেম্বরের পর থেকে আর যোগাযোগ নাই। ফোন দিলে ফোনও ধরেন না। কী সমস্যা কে জানে।’

ভিক্ষা করার ভিডিও শাহ নেওয়াজও দেখেছেন। তিনি বলেন, ‘তার অবস্থা এত খারাপ হওয়ার কথা না। আমার ছেলেকে সে সব সময় টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করত। আর আজকে এমন খারাপ অবস্থা বিশ্বাস হয় না।’

শাহ নেওয়াজ বলেন, ‘তার (তুহিন) বাসায় দামি-দামি জিনিসপত্র, টিভি, ফ্রিজ, এসি সবই ছিল। ঘরে ভালো খাবার থাকত সবসময়। তবে এই এলাকা ছেড়ে যাবার পর নভেম্বর মাসে একবার আমাকে ফোনে জানায়, তার মেয়েটা না খেয়ে আছে। আমি রান্না করে নিয়ে যেতে চাইলাম। তারপর আর ফোন ধরল না। এরপর আর যোগাযোগ নাই।’

সেপ্টেম্বরের ফেসবুক পোস্টে সাহায্য পাঠাতে বিকাশ এজেন্ট নম্বর ০১৮৮৩৭৬৬৪৪৪ এবং মেয়ে বর্ণা-এর ০১৬১১৪৪৫৪৫০ নম্বর দিয়েছিলেন তুহিন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, রাজধানীর উত্তরার ৬ নম্বর সেক্টরে বিকাশ এজেন্টের শাহদাত টেলিকম এর অবস্থান। প্রতিষ্ঠানের এক কর্মী নিউজবাংলাকে জানান, কিছু দিন পরপরই তুহিন তার মেয়েকে নিয়ে দোকানে এসে টাকা তুলে নিয়ে যেতেন। তবে গত কিছুদিন তারা আসেননি।

ফেসবুকে এবার আপলোড করা ভিডিওতে বিকাশে টাকা পাঠাতে নিজের ব্যক্তিগত ০১৯৫৬৮৪১৭৮১ নম্বরটি দিয়েছেন তুহিন সুলতানা।

নিউজবাংলা এই ফোন নম্বর পুলিশকে সরবরাহ করে বাহিনীর সহায়তা চায়। এর পরপরই শনাক্ত হয় টাঙ্গাইল সদরের বটতলা বাজার এলাকায় আছেন তুহিন।

তুহিনের বিষয়ে মঙ্গলবার সকালে নিউজবাংলার হাতে আসা নথিতে বাবার নাম মো. শামসুল হুদা পাওয়া যায়। এই নাম যাচাই করতে গিয়ে জানা যায়, সুপ্রিম কোর্টে গত দুই দশকে এই নামে একজনই বিচারক ছিলেন।

হাইকোর্ট বিভাগে ২০০১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান বিচারপতি মো. শামসুল হুদা। ২০১২ সালের ২ নভেম্বর আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে তিনি অবসরে যান। তবে বিচারপতি মো. শামসুল হুদাকে ২০১৩ সালে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। বিচারপতি মো. শামসুল হুদার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জে হলেও তিনি দীর্ঘদিন ঢাকায় সপরিবারে আছেন।

গোপালগঞ্জ শহরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিচারপতি মো. শামসুল হুদার তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে, যাদের একজনের নাম তুহিন সুলতানা তপু। বিষয়টি আরও নিশ্চিত হতে ঢাকায় বিচারপতি মো. শামসুল হুদার বাসায় যোগাযোগ করে নিউজবাংলা।

অন্যদিকে, বুধবার আরেকটি সূত্রে ফখরুজ্জামান তালুকদারের ফেসবুক আইডির সন্ধান পায় নিউজবাংলা। তুহিনের বড় মেয়ে অবনীর ফোন নম্বরও পাওয়া যায়। এর পরেই পরিষ্কার হতে থাকে তুহিনকে ঘিরে নানান রহস্য।

তিন দিনের অনুসন্ধানে খুলল জট

ফখরুজ্জামানের সঙ্গে ফেসবুকে যোগাযোগ করা হলে সাড়া দেন তিনি। নিউজবাংলাকে তিনি বলেন, এক যুগ আগে আগে তুহিনের সঙ্গে তার বিয়ে বিচ্ছেদ হয়। অবনী ও অনিন্দ্য তাদের দুই সন্তান। বিয়েবিচ্ছেদের কিছুদিন আগেই দেশ ছেড়ে তাইওয়ানে চলে যান ফখরুজ্জামান। আর সেখান থেকে পরে পাড়ি জমান নিউজিল্যান্ডে। দেশে দুই সন্তানের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে তার।

তাহলে বর্ণা (ছদ্ম নাম) কার সন্তান- সেই প্রশ্নের জবাব মিলেছে তুহিনের বড় মেয়ে অবনীর কাছ থেকে। অবনী মডেলিং পেশার সঙ্গে জড়িত। ভাই অনিন্দ্য বিয়ে করার পর যে বাসায় আছেন সেখানেই থাকছেন অবনী।

মোবাইল ফোনে তিনি নিউজবাংলাকে বলেন, ‘আমার বাবার জনশক্তি রপ্তানি ব্যবসার পার্টনার ছিলেন আবদুস সালাম লিটন নামের একজন। তার সঙ্গে মা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি জানতে পেরে আমার বাবা দেশ ছেড়ে চলে যান। এরপরেই বাবাকে ডিভোর্স দিয়ে মা লিটনের সাথে থাকতে শুরু করেন।’

বর্ণা (ছদ্ম নাম) এই লিটনেরই সন্তান। বিদেশে যাওয়ার পর ফখরুজ্জামান তার দুই সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য টাকা পাঠাতেন। তবে সেই টাকার পুরোটাই নিজের বিলাসি জীবনের জন্য তুহিন খরচ করতেন বলে অভিযোগ করেন অবনী। এ নিয়ে বিরোধের জেরে প্রায় সাত বছর আগে মায়ের ঘর ছেড়ে যান অবনী-অনিন্দ্য।

অবনী জানান, জনশক্তি রপ্তানিতে জড়িত লিটনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পর তিনিও নিরুদ্দেশ হন। এরপরই অর্থ সংকটে পড়েন তুহিন। বিচারপতি বাবার বাড়ি থেকে প্রায়ই আর্থিক সাহায্য আনতেন। মায়ের গয়না এনে বিক্রি করার ঘটনাও ঘটেছে। এসব নিয়ে বিরোধ তৈরি হয় ভাই-বোনের সঙ্গে, ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় বাবার বাড়ির দরজা।

ও আমাদের শেষ করে দিয়েছে: বিচারপতি মো. শামসুল হুদা

বিচারপতি মো. শামসুল হুদা শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছেড়ে দেন ২০১৪ সালে। এরপর থেকে রাজধানীর সেগুনবাগিচার নিজ ফ্ল্যাটে আছেন। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি বুধবার বিকেলে নিউজবাংলার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন।

মেজ মেয়ে তুহিনকে নিয়ে বিব্রত বিচারপতি মো. শামসুল হুদা বলেন, ‘ও (তুহিন) ছোট বেলা থেকেই লোভী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাস করার কথা বললেও আসলে সে এসএসসিও পাস করতে পারেনি। আমি ওর বাবা হয়েও বলছি, ওরে তিন বার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়াইছি, তিনবারই ফেল করেছে।

‘একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে সংসার টেকেনি। ও আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ওর সঙ্গে এখন যে মেয়েটি আছে তার বাবার নাম আব্দুস সামাদ লিটন। আর আমরা বিয়ে দিয়েছিলাম যার সঙ্গে সে এখন নিউজিল্যান্ডে থাকে। বিদেশে থাকলেও ওর সাথে আমাদের এখনও যোগাযোগ আছে।’

তুহিন সুলতানার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা জানিয়ে বিচারপতি শামসুল হুদা বলেন, ‘এর আগেও কয়েকবার এভাবে পোস্ট করেছে। তার এসব আচরণের কারণেই আমার স্ট্রোক করেছে। আমার এই অসুস্থতার জন্য সে-ই দায়ী। এখনও বাসায় বেডে শুয়ে আমার দিন কাটে।

‘তার (তুহিনের) অনেক সম্পত্তির লোভ। সে কী চায় সেটাই আমি জানি না। প্রতি মাসে তাকে হাত খরচের জন্য ১৫ হাজার টাকা করে এখনও আমরা দিয়ে যাচ্ছি।’

বিচারপতি শামসুল হুদা বলেন, ‘প্রত্যেক শীতে আমি গ্রামে কিছু কম্বল বিতরণ করি। সেই কম্বলও চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে সে (তুহিন)। বাসায় এসে ১০টা মোবাইল চুরি করে নিয়ে গেছে। বাড়িতে আসলেই স্বর্ণ চুরি করে নিয়ে যায়। সে কারণে ও বাসায় আসলেই আমরা ভয় পাই।

‘তার সঙ্গে একজন ইয়াবা ডিলারের সম্পর্ক রয়েছে। আমাদেরকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসায় দিতে পারে- এমন আশঙ্কায় আমরা ওকে বাসায় আনতে ভয় পাই। তাকে গ্রামে যেতে বললে সে যায় না।’

বিচারপতি শামসুল হুদা কথা বলার সময় তার সঙ্গে ছিলেন ছোট মেয়ে তানিয়া সুলতানা সুমি। তিনি নিউজবাংলাকে বলেন, ‘ওর (তুহিন) কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। আজ এখানে, তো কালকে আরেক জায়গায়, এসব করেই চলে। তার থাকার জন্য আমাদের গোপালগঞ্জের একটি বাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছি, কিন্তু সে সেখানে থাকবে না। গত মাসেও গোপালগঞ্জ থেকে ২৫ হাজার টাকা বাসা ভাড়া উঠিয়ে নিয়ে এসেছে।’

সুমি বলেন, ‘এখন রাস্তায় রাস্তায় এভাবে মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে আমাদের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। তার এই আচরণের জন্য আমরা এখন সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। আমাদের বাসা থেকে সে দুইশ ভরি স্বর্ণ নিয়ে গেছে। প্রতিটি ভাই-বোনকে বঞ্চিত করছে।’

তুহিনের বেপরোয়া জীবনের তথ্য জানিয়ে সুমি বলেন, ‘সে তার প্রথম স্বামীকে পিটিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যদিও তার বিয়ে হয়নি, তাকেও পিটিয়ে বের করে দিয়েছে। এখন তার সঙ্গে যে মেয়েটি আছে তাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করে।’

বাবার সম্পত্তির লোভে তুহিন এখন নতুন করে প্রতারণায় নেমেছেন বলেও অভিযোগ করেন সুমি। তিনি বলেন, ‘আমরা ওকে মানসিক ডাক্তারও দেখিয়েছি। ডাক্তার মোহিত কামাল, ডাক্তার হেদায়েত উল্লাহকে দেখিয়েছি। তবে ওর কোনো মানসিক রোগ নেই। সবই ওর ভনিতা। সে টাকার জন্য সব করতে পারে।

‘ওর এই আচরণে আমরা লজ্জিত, মর্মাহত। আমরা সমাজে বের হতে পারছি না। আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলতে পারছি না। সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেতে পারছে না।’

তুহিনের বক্তব্য যাচাই না করে একপাক্ষিক ভিডিও প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান বিচারপতি শামসুল হুদা ও তার মেয়ে তানিয়া সুলতানা সুমি।

তুহিন এখন কোথায়

নিউজবাংলা মঙ্গলবার বিকেলে নিশ্চিত হয়, তুহিন ও তার মেয়ে বর্ণা (ছদ্ম নাম) টাঙ্গাইল সদরে অবস্থান করছেন৷ এরপর টাঙ্গাইল প্রতিনিধি শামীম আল মামুনকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা থেকে যাওয়া টিম টাঙ্গাইলের সাবালিয়া পাঞ্জাপাড়া এলাকায় বুধবার দিনভর অনুসন্ধান চালায়।

এলাকার বাসিন্দাদের অনেকেই তুহিনের ছবি শনাক্ত করেছেন। তারা জানান, ডিসেম্বরের শুরুর দিকে তুহিন এ এলাকার একটি বাড়ির পাঁচতলার ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। তবে ১৫ দিন পরই সে বাসা ছেড়ে দেন।

পাশের বাড়ির বাসিন্দা রীতা নিউজবাংলাকে বলেন, ‘১৫ দিনে কয়েকবার তার সাথে আমার কথা হয়েছে। সে জানিয়েছিল, স্বামী বিদেশ থাকে, তার সাথের মেয়েটি পালিত এবং তার আর কোনো সন্তান নেই। আমি দুইবার তার বাসায়ও গেছি, সেখানে দামি-দামি সব জিনিসপত্র ছিল।’

রীতা বলেন, ‘তুহিন খুব উগ্র মেজাজের, আশপাশের সবার সঙ্গে ঝগড়া করতেন। একদিন দেখি বাসার সামনে ট্রাক, সেই ট্রাকে মালামাল তুলে চলে গেলেন। আমাকে বললেন, পাশের এলাকায় বাসা নিছে, কিন্তু ঠিকানা বলে যায় নাই।’

তুহিন টাঙ্গাইল সদরের বটতলা বাজার এলাকায় নতুন বাসা ভাড়া নিয়ে আছেন বলে অনুসন্ধানে নিশ্চিত হয়েছে নিউজবাংলা।

প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন টাঙ্গাইল প্রতিনিধি শামীম আল মামুন ও গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি হুসাইন ইমাম সবুজ

আরও পড়ুন:

- অনুমোদন ছাড়াই করোনার ন্যাজাল স্প্রে প্রয়োগ

- দিহানের বাসায় স্কুলছাত্রীর মৃত্যু, কী আছে সিসিটিভি ফুটেজে

- ট্যাগ:

- তুহিন

সামদানী হক নাজুম

সামদানী হক নাজুম শেখ শাফায়াত হোসেন

শেখ শাফায়াত হোসেন আব্দুল জাব্বার খান

আব্দুল জাব্বার খান সৃজন ঘোষ

সৃজন ঘোষ প্রতীক আকবর

প্রতীক আকবর

দেবাশীষ দেবু

দেবাশীষ দেবু আওয়াল শেখ

আওয়াল শেখ রাকিবুল হাসান রোকেল

রাকিবুল হাসান রোকেল অভিযুক্ত ফাহিমা আক্তার ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর থেকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় কর্মরত। ছবি: নিউজবাংলা

অভিযুক্ত ফাহিমা আক্তার ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর থেকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় কর্মরত। ছবি: নিউজবাংলা

মন্তব্য