রংপুরের পদাগঞ্জ থেকে গত বছর ১১ জুলাই ২০ কেজি পরিপক্ব হাঁড়িভাঙ্গা আম কিনে বাড়ি ফেরেন মীরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ইসহাক আলী। ওইদিন বিকেলে একটি কুরিয়ারের মাধ্যমে সেই আম ছেলেকে পাঠান। ১৪ তারিখ সকালে কুরিয়ার থেকে আম সংগ্রহ করেন আরশাদ আলী। ততক্ষণে পেকে গেছে সব আম।

আরশাদ আলী নিউজবাংলাকে বলেন, ‘১৪ ও ১৫ তারিখে কিছু আম খেতে পারছি। এত বেশি পেকেছে যে বাকি আম ফ্রিজে রাখার মতো উপায় ছিল না। তাই ফেলে দিতে হয়েছে।’

কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্টমেন জেলির কারণে এই আম দ্রুত পাকে বা নষ্ট হতে থাকে। কীভাবে এই জেলির প্রভাব কমানো যায়, তা বের করতে গবেষণা চলছে।

৯ বছর ধরে মিঠাপুকুরের পদাগঞ্জ এলাকায় আম চাষ করছেন দেলোয়ার হোসেন। তিনি নিউজবাংলাকে বলেন, ‘সমস্যা দেখা দেয়, যখন হাঁড়িভাঙ্গা আম পাকা শুরু করে। একবারে পাকতে শুরু করলে বিপদে পড়তে হয়। আম পরিপক্ব হলে প্রতিদিনই গাছ থেকে ঝরে পড়ে, দ্রুত পেকে যায়।’

আমচাষি আমজাদ হোসেন বলেন, ‘পাকা আমের কোনো মূল্য নেই। ৫ টাকা কেজিতেও কেউ নিতে চায় না। পাকলে তিন দিনও থাকে না। ওই সময় মেডিসিন দিয়েও কোনো লাভ হয় না। এটি একটি প্রবলেম। তা ছাড়া কোনো প্রবলেম নেই।’

স্থানীয় তৈয়ব আলীও জানান একই কথা। তিনি বলেন, ‘বাড়ির গাছের আম পাকলে মেলা দিন (অনেক দিন) খাওয়া যায়। যত পাকে তত মজা খাইতে। এমনকি বেশি পাকা আম দিয়ে সকালবেলা আমরা পন্তা (পান্তা) ভাত খাই। কিন্তু হাঁড়িভাঙ্গা দিয়ে হয় না, বেশি পাকলে সেই আম আর খাওয়া যায় না, ফেলে দিতে হয়।’

চলতি বছরের ২৩ মে রংপুরে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে এক কর্মশালায় হাঁড়িভাঙ্গা আমের ‘সেলফ লাইফ’ নিয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সেখানে রংপুর অঞ্চলের কৃষি কর্মকর্তা এবং বিপণন বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার কৃষি কর্মকর্তারা জানান, হাঁড়িভাঙ্গা আম অত্যন্ত সুস্বাদু। কিন্তু সমস্যা হলো এটা বেশি পাকলে খাওয়া যায় না বা দ্রুতই নষ্ট হতে বসে। বেশি দিন সংরক্ষণে সমস্যা। এই আম কীভাবে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়, সেই বিষয়েও কর্মশালায় আলোচনা হয়েছে।

রংপুর বিপণন বিভাগের এক কর্মকর্তা নিউজবাংলাকে জানান, দেশের বাইরেও এই আমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হচ্ছে, আরও বেশি অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু এই আম দ্রুত পাকা নিয়ে একটু নেতিবাচক কথাও আছে।

তিনি বলেন, ‘আমটি অত্যন্ত সুস্বাদু এবং মাংস বেশি, কিন্তু পাকলে সর্বোচ্চ তিন দিন থাকে। এরপর খাওয়ার উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়, সে কারণে রপ্তানিকারকরা অনেকে রপ্তানি করতে ভয় পান। তাই এই আমের ‘সেলফ লাইফ’ (স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কতদিন ভালো থাকে) কীভাবে বাড়ানো যায়, সে নিয়ে কর্মশালায় প্রস্তাব তোলা হয়েছে। এই প্রস্তাব গৃহীতও হয়েছে।’

রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ওবায়দুর রহমান নিউজবাংলাকে বলেন, ‘হাঁড়িভাঙ্গা আম নরম হলে কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায়, ন্যাচারাল বৈশিষ্ট্য থাকে না। দ্রুত আম পাকা বন্ধে আমাদের কোনো ট্রিটমেন্ট বা মেডিসিন নেই।’

রংপুর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আশিষ কুমার সাহা নিউজবাংলাকে বলেন, ‘হাঁড়িভাঙ্গা আমের সমস্যা দুটি। একটা ছিল অলটারনেট বিয়ারিং (এক বছর আম ধরে আরেক বছর ধরে না বা কম ধরে) আর একটা ছিল স্টমেন জেলি (বেশি পাকলে খাওয়া যায় না বা দ্রুত পাকে)। আমরা অলটারনেট বিয়ারিং থেকে ওভারকাম করতে পেরেছি। কারণ সেখানে (পদাগঞ্জে) একটি ৪৫ বছর বয়সী গাছ রয়েছে। সুতরাং অলটারনেট বিয়ারিং আর নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এই আমের সেলফ লাইফ নিয়ে অলরেডি গবেষণা শুরু করেছি। এর মধ্যে একটি রয়েছে স্টমেন জেলি (বেশি পাকলে খাওয়া যায় না বা দ্রুত পাকে) নিয়ে। আমরা স্টাডি করে দেখছি স্টমেন জেলির উপজাতক পাওয়া যায় কি না?

‘আমরা ক্রস চেক করছি। যেমন- হাঁড়িভাঙ্গার সঙ্গে হাঁড়িভাঙ্গা, হাঁড়িভাঙ্গার সঙ্গে বারি-৪, বারি-৩ ক্রস করছি, এভাবে একাধিক জাতের সঙ্গে ক্রস চেক হচ্ছে। স্টমেন জেলিটা কীভাবে ওভারকাম করা যায়, সেটা নিয়ে এখন গবেষণা চলছে।’

রংপুর কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন নিউজবাংলাকে বলেন, ‘গত বছর মাসতোয়া এগ্রো লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান দেশের বাইরে হাঁড়িভাঙ্গা আম রপ্তানি করেছে। এবারও আমরা আম রপ্তানি করতে চাই। এ ছাড়া ব্যক্তিপর্যায়ে অনেকে বিদেশে রপ্তানি করেছেন।

‘কোনো ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান হাঁড়িভাঙ্গা আম রপ্তানি করতে চাইলে আমরা অবশ্যই তাকে বা তাদের হেল্প করব। সে ক্ষেত্রে সরকারের যে নিয়মকানুন আছে, সেগুলো অবশ্যই মেইনটেইন করতে হবে।’

বাজারে আম আসবে ১৫ জুন

এই অঞ্চলের বিখ্যাত আম ‘হাঁড়িভাঙ্গা’ আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে আসছে আগামী ১৫ জুন। গত মঙ্গলবার মিঠাপুকুরের পদাগঞ্জ বাজারে এই আমের বিপণন, বাজারব্যবস্থা, পদাগঞ্জ হাট সংস্কার, রংপুরের বাইরের ব্যবসায়ী- বেপারিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আর্থিক লেনদেনের নিশ্চয়তা, পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধসহ নানা বিষয়ে চাষিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে রংপুরের প্রশাসন।

বৈঠকে আম কেনাবেচা এবং পরিবহনে যাতে কোনো ধরনের হয়রানি না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার দাবি করেছেন চাষিরা।

কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, রংপুর মেট্রোপলিটনসহ জেলার আটটি উপজেলায় এবার হাঁড়িভাঙ্গা আমের চাষ হয়েছে। কৃষি বিভাগের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, জেলায় ১ হাজার ৮৮৭ হেক্টর জমিতে এবার আমের আবাদ হয়েছে।

এর মধ্যে মেট্রোপলিটন এলাকায় ২৫, রংপুর সদর উপজেলায় ৬০, কাউনিয়া উপজেলায় ১০, গঙ্গাচড়া উপজেলায় ৩৭, মিঠাপুকুর উপজেলায় ১ হাজার ২৭০, পীরগঞ্জ উপজেলায় ৬০, পীরগাছায় ১০, বদরগঞ্জে ৪০০ এবং তারাগঞ্জে ১৫ হেক্টর রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৯ হাজার ৪৩৬ টন।

রংপুর কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা শাহীন আহমেদ নিউজবাংলাকে বলেন, ‘আমরা চাষিদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। এ বছর আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২৯ হাজার ৪৩৬ টন। প্রতি টন গড়ে বিক্রি হবে ৩৩ হাজার টাকায়। প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ না হলে প্রায় শতকোটি টাকার আম (হাঁড়িভাঙ্গা) বিক্রির সম্ভাবনা রয়েছে।’

কৃষি বিপণন এই কর্মকর্তা বলেন, ‘চাষি বা ব্যবসায়ীদের আম সঠিকভাবে সর্টিং, গ্রেডিং ও প্যাকেজ করে বিক্রি করতে অনুরোধ করেছি, যাতে তারা লাভবান হন। এ ছাড়া অনলাইনে আম বিক্রি করতে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। আমচাষিরা যাতে আম বিক্রি করতে কোনো ধরনের অসুবিধায় না পড়েন, সে জন্য সারা দেশের ৯২ জন ফল ব্যবসায়ীর মোবাইল নম্বর কালেক্ট করে তা লিফলেট আকারে বিতরণ করেছি আমরা।’

হাঁড়িভাঙ্গা আমের খ্যাতি যাদের হাত ধরে ছড়িয়েছে (সম্প্রসারক) তাদের একজন আবদুস সালাম। তিনি নিউজবাংলাকে বলেন, ‘আমি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে হাঁড়িভাঙ্গা আমের চাষ করছি। এই আম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। অনেক সুনাম রয়েছে। আমরা এটা বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানি করতে চাই। জিআই পণ্য হিসেবে দেখতে চাই। ২০১৭ সালে আবেদন করার পরও কোনো কাজ হচ্ছে না।’

রংপুর জেলা প্রশাসক আসিব আহসান নিউজবাংলাকে বলেন, ‘কিছুদিনের মধ্যেই এই আম বাজারে আসবে। আমরা চাষিদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। হাট সংস্কারে স্থানীয়দের দাবি ছিল সেটাও করে দিয়েছি।’

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাঁড়িভাঙ্গা আরও প্রসারিত হবে বলে আশা জেলা প্রশাসকের।

আরও পড়ুন:কপাল খুলল হাঁড়িভাঙ্গা আম চাষিদের

হাঁড়িভাঙ্গা নিয়ে বিপাকে রংপুরের চাষিরা

বাজারে হাঁড়িভাঙ্গা

হাঁড়িভাঙ্গা আমের জন্য অ্যাপ

- ট্যাগ:

- হাঁড়িভাঙ্গা

রফিকুল ইসলাম

রফিকুল ইসলাম

সঞ্জয় দে

সঞ্জয় দে

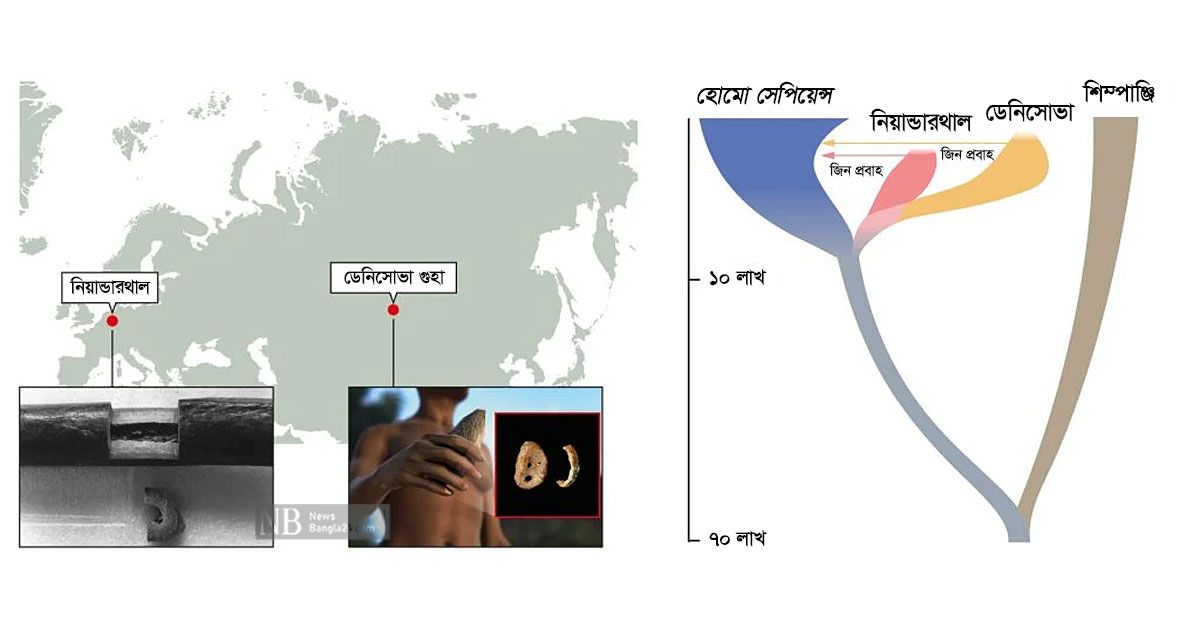

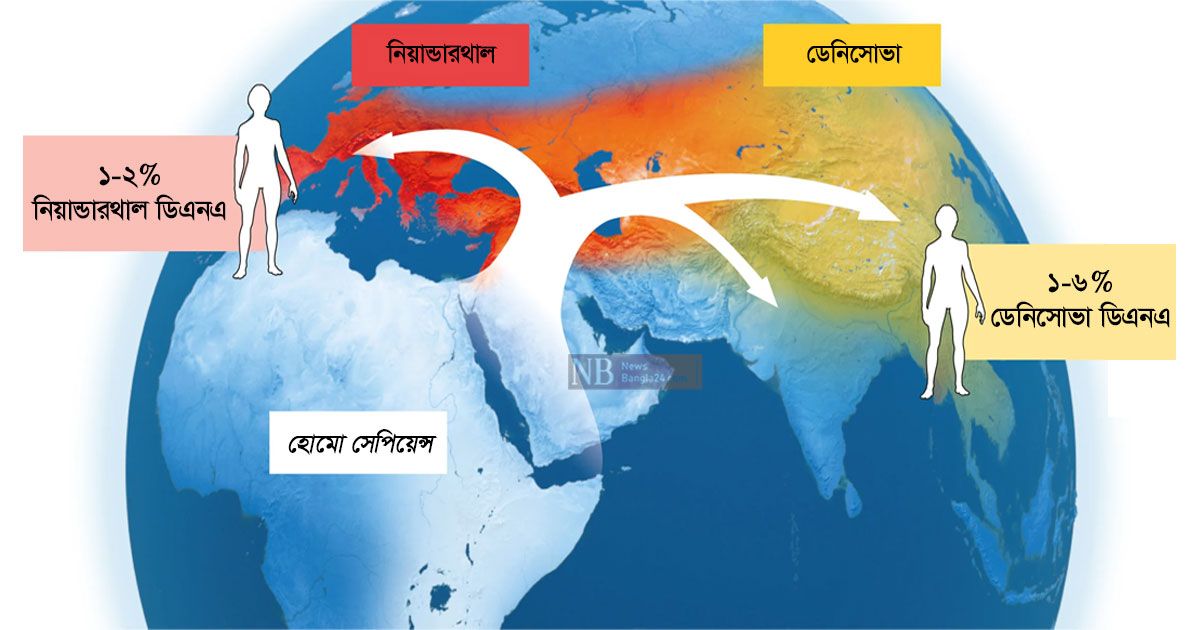

পেবো ও তার সহকর্মীরা এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে নিয়ান্ডারথাল এবং আধুনিক মানুষের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধানে সক্ষম। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত বর্তমান মানুষের তুলনায় ইউরোপ বা এশিয়া থেকে উদ্ভূত মানুষের ডিএনএ বিন্যাসের সঙ্গে নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ বিন্যাসের বেশি মিল রয়েছে। এর অর্থ, নিয়ান্ডারথাল এবং হোমো সেপিয়েন্স তাদের হাজার বছরের সহাবস্থানের সময়ে আন্তঃপ্রজনন করেছে।

পেবো ও তার সহকর্মীরা এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে নিয়ান্ডারথাল এবং আধুনিক মানুষের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধানে সক্ষম। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত বর্তমান মানুষের তুলনায় ইউরোপ বা এশিয়া থেকে উদ্ভূত মানুষের ডিএনএ বিন্যাসের সঙ্গে নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ বিন্যাসের বেশি মিল রয়েছে। এর অর্থ, নিয়ান্ডারথাল এবং হোমো সেপিয়েন্স তাদের হাজার বছরের সহাবস্থানের সময়ে আন্তঃপ্রজনন করেছে।

রুবাইদ ইফতেখার

রুবাইদ ইফতেখার কামরুজ্জামান মিন্টু

কামরুজ্জামান মিন্টু সারোয়ার প্রতীক

সারোয়ার প্রতীক ভাইরাস কেবল আক্রান্তকে কাবু করেই ক্ষান্ত হয় না, তার দিকে আরও মশাকে আকৃষ্ট করতেও সাহায্য করে। ছবি: সংগৃহীত

ভাইরাস কেবল আক্রান্তকে কাবু করেই ক্ষান্ত হয় না, তার দিকে আরও মশাকে আকৃষ্ট করতেও সাহায্য করে। ছবি: সংগৃহীত

মন্তব্য