বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের পুরোনো ভবন সংস্কার ও সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে সম্প্রতি। সুপার স্পেশালাইজইড হাসপাতালটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এরই মধ্যে হাসপাতালের নতুন ও পুরোনো ভবন থেকে চুরি হচ্ছে অব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রী। গত তিন মাসে চুরির দুটি ঘটনা ধরা পড়েছে, এ নিয়ে মামলাও করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ উঠেছে দুই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরে চলছে চুরির ঘটনা। অব্যবহৃত সরঞ্জাম দেখভালের সব দায়িত্ব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকায় চুরির পরিমাণ কতটা, সে বিষয়েও অন্ধকারে কর্তৃপক্ষ।

ভাঙারির নামে অব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রী বিক্রি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের নির্মাণকাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হুনদাই ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (এইচডিসি)। হাসপাতালের নির্মাণ শেষ হরেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও দায়িত্ব বুঝে না নেয়ায় ভবন তদারক করছে এইচডিসি। এ জন্য রয়েছে তাদের নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মী।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, হাসপাতালের বেজমেন্টে অব্যবহৃত নির্মাণ সরঞ্জাম মজুত করা হয়েছে, এগুলো পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। এসব সরঞ্জামের মধ্যে আছে অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল ও লোহার বিপুল পরিমাণ অ্যাঙ্গেল। এর বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা।

অনুসন্ধানে জানা যায়, স্ক্র্যাপ (ভাঙারি) অপসারণের জন্য ১২ অক্টোবর সন্ধ্যায় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে একটি ট্রাক প্রবেশ করে। ট্রাকটির সঙ্গে ১০-১৫ জন যুবক হাসপাতালের বেজমেন্টে যান। সেখানে তারা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিরপত্তাকর্মীদের উপস্থিতিতে ট্রাকে কিছু ভাঙারি তোলার পর মজুত করে রাখা অ্যালুমিনিয়াম ও লোহার সামগ্রী লোড করতে থাকেন।

খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসার সদস্যরা ঘটনাস্থলে গেলে যুবকরা পালিয়ে যান। এ সময় ট্রাকচালক ও সহকারীকে আটক করা হয়। পরে শাহবাগ থানায় একটি মামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন এইচডিসি এর নিরাপত্তাকর্মী নূরুল ইসলাম। তিনি নিউজবাংলার কাছে দাবি করেন, সেদিন চুরির কোনো ঘটনা ঘটেনি।

নূরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাকে অফিস থেকে বলা হয়েছিল স্ক্র্যাপ নিতে ট্রাক আসবে। ট্রাক আসার পর আমাদের ইনচার্জ উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছেন মাপে ঠিক আছে কিনা। এর মধ্যেই আনসাররা এসে সবাইকে ধাওয়া দেয়। যারা মাল নিতে এসেছিল তারা ভয়ে পালিয়ে যায়।

‘এটাকে এখন চুরির ঘটনা কেন বলা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। চুরির ঘটনা হলে আমাদের খাতায় এন্ট্রি থাকবে কেন? আমাদের এখান থেকে একটা স্ক্রু পার করতে গেলেও গেট পাস লাগে।’

নিরাপত্তাকর্মীদের রেজিস্টারে দেখা যায় প্রায় প্রতিদিনই একাধিক ট্রাকের হাসপাতাল ভবনে ঢোকার তথ্য সংরক্ষণ করা আছে। প্রতিটিতেই কারণ হিসেবে লেখা আছে স্ক্যাপ বা ভাঙারি অপসারণ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঘটনার দিন ক্রেতাদের ‘ভাঙারি’ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্টোর কিপার অনুকূল নামের এক ব্যক্তি। ১২ অক্টোবরের পর থেকে আর তিনি হাসপাতালে নিয়মিত আসছেন না। তাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কল রিসিভ করেননি।

ওই দিনের ঘটনার একাধিক ছবি ও ভিডিও পেয়েছে নিউজবাংলা। এতে দেখা যায় প্রথমে সামান্য কিছু অ্যালুমিনিয়ামের ভাঙারি ট্রাকে তোলার পর হাসপাতালে মজুত নতুন অ্যালুমিনিয়ামের পাত লোড করা হচ্ছিল। এইচডিসির কর্মী অনুকূল দাঁড়িয়ে থেকে এর তদারক করছিলেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এইচডিসির মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন নিউজবাংলাকে বলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণকাজের পাশাপাশি আবর্জনা ও নির্মাণ উচ্ছিষ্ট অপসারণের কথা রয়েছে। আমরা নিয়ম মেনে স্ক্র্যাপ অপসারণ করেছি।

‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভুল বুঝেছে। আমাদের সঙ্গে হাসপাতালের পরিচালক স্যারের কথা হয়েছে। তিনিও বুঝতে পেরেছেন এটা ভুল-বোঝাবুঝি।’

ভুল-বোঝাবুঝি হলে মামলা কেন হলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘পরিচালক স্যার বলেছেন এটা মিউচ্যুয়াল হয়ে যাবে।’

নতুন নির্মাণসামগ্রী স্ক্র্যাপ হয় কীভাবে প্রশ্ন করা হলে তিনি সুস্পষ্ট কোনো জবাব দেননি।

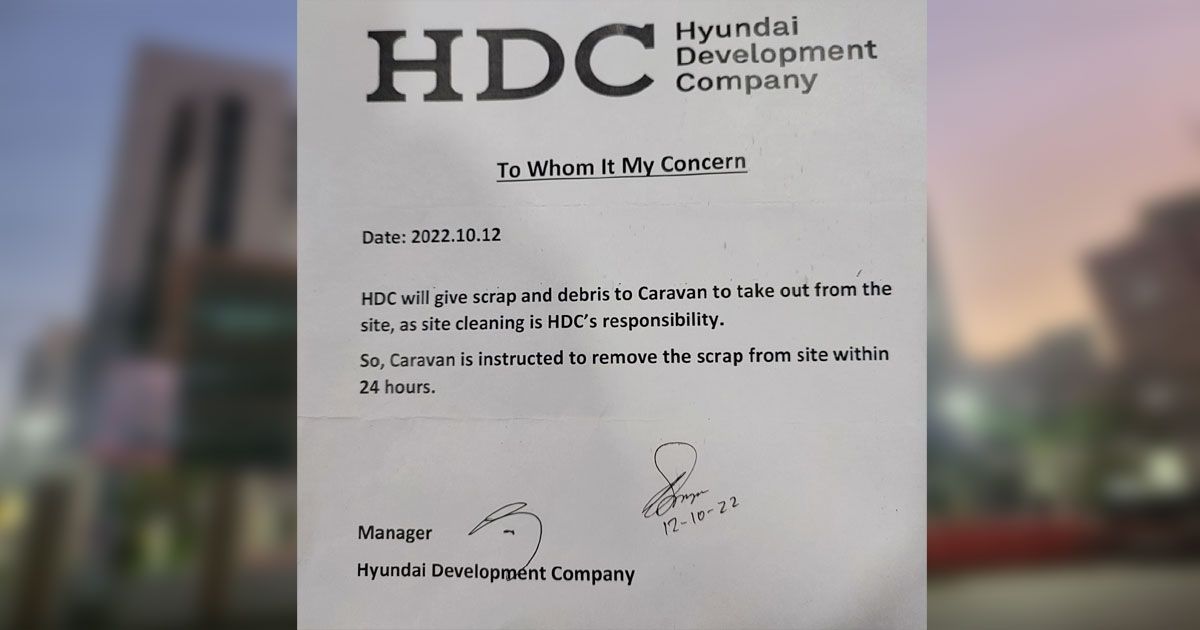

সেদিন ক্যারাভ্যান নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে স্ক্র্যাপ অপসারণের অনুমতি দিয়েছিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এইচডিসি। এইচডিসির নামে কম্পিউটার কম্পোজ করা অনুমতিপত্রের অনুলিপি পেয়েছে নিউজবাংলা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ক্যারাভ্যানের কর্ণধার হলেন মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর ও মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সদস্য মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদের অনুসারী।

মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হলেও বিষয়টি নিয়ে নিউজবাংলার সঙ্গে কথা বলেছেন কাউন্সিলর আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, ‘এটা কোনোভাবেই চুরির ঘটনা নয়। পুরো বিষয়টি আমার জানা আছে। আমাদেরই একজন কর্মী মোয়াজ্জেমের ভাঙারির ব্যবসা আছে। এই হাসপাতাল থেকে গত কয়েক মাস ধরে স্ক্র্যাপ বিক্রি হচ্ছে। হাসপাতালের গেটের সামনেই আমার অফিস হওয়ায় আমাদের ছেলেরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ৬ থেকে ৭ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রি হয়েছে এখান থেকে।

‘তখন মোয়াজ্জেম আমাকে জানায় সে স্ক্র্যাপ কিনতে আগ্রহী, আমি যেন একটু সহযোগিতা করি। আমি ভাবলাম আমার নিজের সমর্থক যদি স্ক্র্যাপ নিয়ে দুই টাকা ব্যবসা করতে পারে, তাহলে খারাপ কী? এরপর আমি এইচডিসির সঙ্গে কথা বলি। মোয়াজ্জেম এরপর অন্য নিলামকারীদের চেয়েও ৫০ পয়সা বেশি দিয়ে ওয়ার্ক অর্ডার পায়।’

কাউন্সিলর আসাদুজ্জামান বলেন, ‘ওয়ার্ক অর্ডার পেয়ে যেদিন প্রথম মাল আনতে যাবে সেদিনই এই ঘটনা। এইচডিসির স্টোর কিপার অনুকূল সাহেব আমার লোকদের যা যা স্ক্যাপ হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সেগুলোই ট্রাকে লোড করা হচ্ছিল। এখন হাসপাতালের অন্যান্য অপরাধ ধামাচাপা দিতে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। অন্যায়ভাবে এ ঘটনায় ট্রাকচালক আর হেলপারকে আটক করে মামলা দেয়া হয়েছে।

‘হাসপাতালের পরিচালক হারুন স্যারকে আমি ঘটনার পরপরই বিষয়টা জানালে স্যার নিজেও বলেছিলেন এটা ভুল-বোঝাবুঝি। তিনি আমাকে বলেছিলেন মামলা যেন না হয় সেটা তিনি দেখবেন, তবে ততক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মামলা করে দিয়েছে।’

তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আবদুল্লাহ আল হারুন বলছেন, ঘটনাটি পরিষ্কার চুরির চেষ্টা ছিল।

তিনি বলেন, ‘আইন ভঙ্গ করে কিছু লোক হাসপাতালের মালামাল নিয়ে যাচ্ছিল। পরে আমাদের আনসার সদস্যরা তাদের ধরে ফেলে। এটা নিয়ে মামলা হয়েছে, এখন এটা তদন্তাধীন বিষয়।’

এইচডিসির ব্যবস্থাপক ও কাউন্সিলর ‘ভুল-বোঝাবুঝি’ হিসেবে যে দাবি করছেন সে বিষয়ে জানতে চাইলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ আল হারুন বলেন, ‘প্রথমে আমাকে বলা হয়েছিল, গাড়িচালক গেটপাস আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তখন এমনটা বলেছিলাম। তবে পরে আমি নিজেই মামলা করতে বলি।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা নিউজবাংলাকে জানান, ঘটনার দিন কাউন্সিলরের পক্ষের ১০ থেকে ১৫ জন যুবক হাসপাতালে ঢুকেছিলেন। এর মধ্যে একজন একটি মোটরসাইকেল (ঢাকা মেট্রো ল- ৩৩-৮২৬৯) নিয়ে এসেছিলেন। আনসার আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যদের সঙ্গে মোটরসাইকেলচালক তার মোটরসাইকেলটি ফেলে পালিয়ে যান।

ওই কর্মকর্তা জানান, ট্রাকের চালক ও সহকারীর সঙ্গে কাউন্সিলরের অনুসারী দুইজনও আটক হয়েছিলেন। তবে ওই দুই ব্যক্তি ও মোটরসাইকেলটি রহস্যজনক কারণে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্টোর কিপার অনুকূল বা নিরাপত্তাকর্মীদের বিষয়েও মামলায় কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান দুলাল নিউজবাংলাকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে যাদের পেয়েছি তাদের নামেই মামলা দিয়েছি। আসামিরা অবৈধভাবে মালামাল নিয়ে যাচ্ছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।’

ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যদের কেন আসামি করা হয়নি জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমরা চাই এগুলো পুলিশ তদন্ত করে বের করুক। অন্য কেউ জড়িত থাকলে তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে।’

বিএসএমএমইউতেও চুরির চেষ্টা

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের চুরির ঘটনার আগের মাসে নির্মাণসামগ্রী চুরির আরেকটি চেষ্টা ধরা পড়ে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের বহির্বিভাগ-২-এর বেজমেন্টে গত ২২ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে তিনটি পিকআপ নিয়ে প্রবেশ করেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। তারা পিকআপ বোঝাই করে থাই অ্যালুমিনিয়াম, লোহার অ্যাঙ্গেল, বার ও তামা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গাড়িচালক ও আনসার সদস্যরা গেটপাস দেখতে চাইলে তারা অনেক পুরোনো একটি পাস দেখান। সেই পাসটি হাসপাতালের সংস্কারকাজের জন্য নিয়োগ পাওয়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হাসান অ্যান্ড সন্সের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে দেয়া হয়েছিল।

পুরোনো গেটপাসের বিষয়টি ধরা পড়ে গেলে চালকের পক্ষ থেকে আরও দুটি গেটপাস দেখানো হয়। তবে যাচাই করে দেখা যায় তাতে যুক্ত একজন পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারীর সিল ও স্বাক্ষর জাল। পরে তাদের আটক করে পুলিশে দেয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শাহবাগ থানায় মামলা করে।

ওই ঘটনায় মুচলেকা নিয়ে সরঞ্জামের ক্রেতা ফারুক হোসেনকে ছেড়ে দেয় শাহবাগ থানা-পুলিশ। ঘটনায় সম্পৃক্ততার কারণে গ্রেপ্তার করা হয় হাসান অ্যান্ড সন্সের কর্ণধার ও স্টোর কিপারকে।

নির্মাণসামগ্রীর ক্রেতা ফারুক হোসেন তার বিনিয়োগ করা টাকা ফেরত পেতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। এর অনুলিপি পেয়েছে নিউজবাংলা।

ফারুক হোসেন লিখেছেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হাসান অ্যান্ড সন্সের কাছ থেকে সামগ্রীগুলো কেনার আলোচনায় মধ্যস্থতা করেন ২১ নং ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা শওকত শেখ এবং হাসপাতালের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নজরুল ইসলাম।

ফারুক হোসেনের অভিযোগ, '২০ লাখ টাকায় এসব সরঞ্জাম কেনার জন্য শওকতকে ১২ লাখ টাকা পরিশোধের পর তিনি হাসান অ্যান্ড সন্সের দুই কর্মকর্তার নামে ইস্যু করা দুটি গেটপাস দেন। চুক্তি অনুযায়ী ওই দিন রাতে হাসপাতালের কর্মচারী নেতা নজরুলের দায়িত্ব ছিল ট্রাক তিনটি হাসপাতাল থেকে বের হতে সাহায্য করা। তবে এর আগেই ধরা পড়ায় তা আর সম্ভব হয়নি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিউজবাংলাকে জানায়, হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইদ্রিস আলম জাল গেটপাস তৈরিতে জড়িত। এর জন্য নজরুল আগাম ১ লাখ টাকা ও ইদ্রিস ৫০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে ২১ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা শওকত শেখের নম্বরে একাধিকবার ফোন করে ও খুদেবার্তা পাঠিয়েও সাড়া পাওয়া যায়নি।

হাসপাতাল কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নজরুল ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইদ্রিস তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

নজরুল ইসলাম নিউজবাংলাকে বলেন, ‘আমি এসব বিষয়ে কিছু জানি না, এমন কোনো ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত নই।’

আর কোনো প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে ব্যস্ততার কথা বলে তিনি ফোন কেটে দেন।

অন্যদিকে ইদ্রিস আলমের দাবি, তিনি হাসপাতালের চুরির ঘটনা অন্যদের কাছ থেকে শুনেছেন। এর সঙ্গে তিনি কোনোভাবে জড়িত নন।

ইদ্রিস বলেন, ‘কেউ আমার নাম জড়িয়ে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। অগ্রিম ৫০ হাজার টাকা নেয়ার অভিযোগও মিথ্যা।‘

মামলা দুটির অগ্রগতি জানতে চাইলে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ নিউজবাংলাকে বলেন, 'এখনও তদন্ত চলছে। দুটি মামলাতেই আমরা বেশ কয়েকজনের নাম পেয়েছি। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ও বাইরের অনেকেই আছেন। তদন্ত শেষে অতি দ্রুত অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে।'

আরও পড়ুন:চুরিতে ওস্তাদ ‘ভোলাভালা’ মনির

ঘুম ভাঙলে বিচারকের স্ত্রী দেখেন কানে একটি দুল নেই!

রিজার্ভ চুরি: তদন্ত প্রতিবেদন ১৬ নভেম্বর

পিরোজপুরে হঠাৎ কেন এত চুরি-ছিনতাই

‘ব্ল্যাক স্পাইডার’সহ ৩ চোর ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী ধরা

- ট্যাগ:

- বিএসএমএমইউ

- চুরি

সামদানী হক নাজুম

সামদানী হক নাজুম

দেবাশীষ দেবু

দেবাশীষ দেবু আওয়াল শেখ

আওয়াল শেখ রাকিবুল হাসান রোকেল

রাকিবুল হাসান রোকেল অভিযুক্ত ফাহিমা আক্তার ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর থেকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় কর্মরত। ছবি: নিউজবাংলা

অভিযুক্ত ফাহিমা আক্তার ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর থেকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় কর্মরত। ছবি: নিউজবাংলা

মন্তব্য