ছোটবেলা থেকেই আমরা পছন্দের রং বেছে নিতে চাই। তবে আশ্চর্যজনকভাবে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পছন্দ প্রায়ই বদলে যায়। আর এ বিষয়টি আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

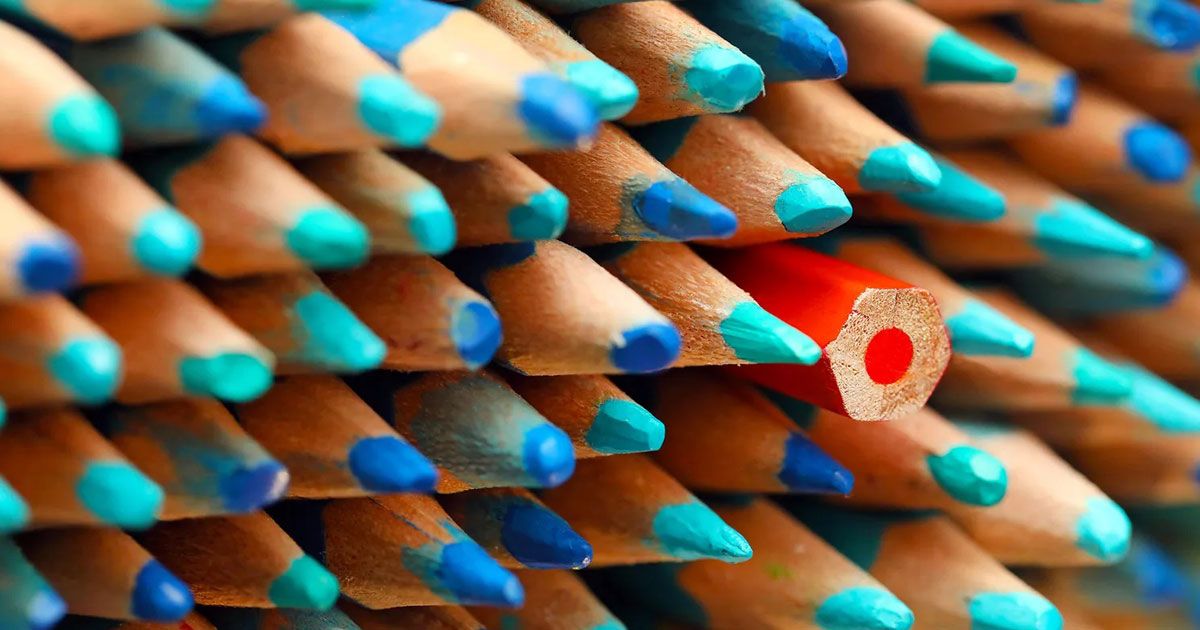

রং-পেনসিল (ক্রেয়ন) নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ক্রেওলা ১৯৯৩ সালে বিষয়টি জানতে ভীষণ আগ্রহী হয়ে ওঠে। কৌতূহলী হয়ে তারা সে সময় একটি অবৈজ্ঞানিক জরিপ চালায়।

তারা যুক্তরাষ্ট্রের শিশুদের কাছে তাদের প্রিয় রং কোনটা জানতে চেয়েছিল। বেশির ভাগই উত্তর দিয়েছিল- নীল। উত্তরের শীর্ষ ১০ রঙের মধ্যে তিনটি ছিল নীলঘেঁষা রং।

সাত বছর পর প্রতিষ্ঠানটি আবার জরিপ চালায়। ২০০০ সালের ওই জরিপেও পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল নীল রং। এবার শীর্ষ ১০ রঙের তালিকায় ছয়টিই নীলঘেঁষা। এই তালিকায় ছিল গোলাপি, বেগুনি এবং সবুজ রংও।

পছন্দের রঙের তালিকায় নীলের আধিপত্যে অবাক নন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ রোড আইল্যান্ডের সহযোগী অধ্যাপক লরেন ল্যাব্রেক। বিপণনে রঙের প্রভাব নিয়ে কাজ করেন তিনি। প্রায়ই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাদের পছন্দের রং জানতে চান।

লরেন ল্যাব্রেক বলেন, ‘৮০ শতাংশই নীল বলে। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নীল পছন্দ করতে শুরু করি। আমার মনে হয় এটি ক্রস কালচার। বড় কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ এমনিই নীল পছন্দ করে।’

পছন্দের রঙের নির্বাচনের বিষয়টি শৈশবে উদ্ভাসিত হতে থাকে। গবেষণা বলছে, শিশুরা গাঢ় এবং মোটামুটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ রং পছন্দ করে। সময়ের সঙ্গে শিশুরা নির্দিষ্ট রঙের সঙ্গে মজবুত সখ্য গড়ে তুলতে শুরু করে। তারা উজ্জ্বল রং যেমন কমলা, হলুদ, বেগুনি কিংবা গোলাপি (ইতিবাচক আবেগের সঙ্গে জড়িত থাকার সম্ভাবনা বেশি) পছন্দ করে থাকে।

৪-১১ বছর বয়সী ৩৩০ জন শিশুর ওপর চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, তারা একটি ‘সুন্দর’ অক্ষর আঁকার সময় পছন্দের রং ব্যবহার করে। অন্যদিকে, ‘দুষ্ট’ চরিত্র আঁকায় কালো রং ব্যবহারের প্রবণতা দেখায়। যদিও অন্য গবেষণাগুলো এ ধরনের সংযোগ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

সামাজিক চাপও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মেয়েদের পোশাক এবং খেলনা কেনার ক্ষেত্রে রংটি গোলাপি হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এ ছাড়া শিশুর বয়স বাড়ার বিষয়টি রং বাছাইয়ে শক্তিশালী প্রভাব ফেলে।

বলা হয়ে থাকে, কৈশোরে এসে শিশুরা গাঢ় বা উজ্জ্বল রঙের দিকে বেশি ঝোঁকে। তবে এ বিষয়ে খুব বেশি অ্যাকাডেমিক গবেষণা নেই।

যুক্তরাজ্যের কিশোরীদের বেগুনি এবং লাল রঙের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা গেছে; যেখানে ছেলেরা সবুজ এবং হলুদ-সবুজ পছন্দ করে।

ব্রিটিশ কিশোরদের বেডরুমের রঙের পছন্দের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, তাদের সাদা বেছে নেয়ার প্রবণতা বেশি, যেখানে লাল এবং নীল তাদের পছন্দের রং। বেশির ভাগ প্রাপ্তবয়স্করা নীলকে তাদের প্রিয় রং দাবি করে থাকে; অন্যদিকে উজ্জ্বল হলুদ বাদামি রং তাদের অপছন্দের তালিকায় শীর্ষে।

পছন্দের রং নির্বাচিত হয় কীভাবে?

এর সহজ উত্তর হলো, আমাদের পছন্দের জিনিস আছে বলেই পছন্দের রং আছে। এটাই ইকোলজিক্যাল ভ্যালেন্স থিওরির সারাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক কারেন শ্লোস এবং তার সহকর্মীরা এ ধারণাটি তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন পরীক্ষায় তারা দেখিয়েছেন, পছন্দের রং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে কিছু কারণ আছে। বেশির ভাগই অতীতের কোনো ছবিকে নিজের জীবনের সঙ্গে জুড়ে একটা অবস্থান তৈরি করে থাকেন পছন্দের রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

কারেন শ্লোস বলেন, ‘কেন আপনার পছন্দ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। আসলে আমাদের চারপাশে ঘটা প্রতিদিনের ঘটনাগুলো এর জন্য দায়ী।’

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া-বার্কলেসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেও বেশকিছু নিরীক্ষা চালিয়েছেন শ্লোস ও তার দল। একটি বোর্ডে কতগুলো রঙের স্কয়ার দেখিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের পছন্দেরটা বেছে নিতে বলা হয়।

কিছুপর সেই স্বেচ্ছাসেবকদের নতুন কিছু রঙিন ছবি দেখানো হয়। এখানে হলুদ, উজ্জ্বল নীল, লাল এবং সবুজ রং প্রাধান্য পায়।

হলুদ এবং নীল ছবিগুলো স্ট্যাপলার বা স্ক্রু ড্রাইভারের। অন্যদিকে লাল এবং সবুজ রঙের ছবিগুলো ইচ্ছা করেই এলোমেলো করে রাখা ছিল।

অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেকই লাল ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল। এটা তাদের মধুর অভিজ্ঞতাকে (ভালোবাসা দিবস, রসালো স্ট্রবেরি বা গোলাপ) জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে, সবুজ ছবিগুলো তৈরি করা হয়েছিল ঘৃণা বা অস্বস্তি তৈরির জন্য (পুকুরের ময়লা)।

বাকি অর্ধেক অংশগ্রহণকারী এই ধারণাগুলোর বিপরীত মত দিয়েছেন। তারা লাল রংকে ‘কাঁচা ক্ষত’ আর সবুজকে ঘূর্ণায়মান পাহাড় বা কিউই ফলের সঙ্গে কল্পনা করেছেন।

এবার একটি পরিবর্তন খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। স্বেচ্ছাসেবীরা ইতিবাচক রঙের দিকে বেশি ঝুঁকেছে। নেতিবাচক রংগুলো তারা এড়িয়ে গেছেন।

পরদিন এই স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর আবারও পরীক্ষা চালান গবেষক দল। এবার তারা দেখতে চেয়েছেন, তাদের পছন্দ রাতারাতি বদলে যায় কি না।

শ্লোসের বলেন, ‘অভিজ্ঞতাগুলোকে ক্রমাগতভাবে আমরা যেভাবে দেখি এবং ব্যাখ্যা করি তার ওপর প্রভাব ফেলছে। রঙের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতার সারাংশ হিসেবে পছন্দগুলোকে ভাবুন, দেখবেন আপনার নিয়মিত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা মতামতকে প্রভাবিত করে।’

রঙের পছন্দের ওপর শ্লোসের কাজটিও অসাবধানতাবশত নীলের অবস্থানকে প্রিয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৮০০-এর দশকে প্রথম রেকর্ড হওয়া রঙের গবেষণার পর থেকে নীলের রাজত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রয়েছে।

এ ছাড়া রঙের সঙ্গে আমাদের বেশির ভাগ অভিজ্ঞতা ইতিবাচক হতে পারে। যেমন সুন্দর সমুদ্র বা পরিষ্কার আকাশ। একইভাবে কর্দমাক্ত বাদামি রংটিকে মানুষ অপছন্দ করেছেন। কারণ, এটিকে জৈবিক বর্জ্য বা পচা খাবারের সঙ্গে তুলনা করছেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

তারপরও রং পছন্দের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিচয়ের কোনো ভূমিকা আছে কি না তা জানার জন্য নিউ ইংল্যান্ডের স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর পরীক্ষা চালান শ্লোস এবং তার দল। অংশগ্রহণকারীদের বলা হয়েছিল, বছরের চারটি ঋতুতে সাপ্তাহিকভাবে তাদের রঙের পছন্দ এবং অপছন্দগুলোকে চিহ্নিত করতে।

শ্লোস বলেন, ‘তাদের মতামত সরাসরি প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। পছন্দ বা অপছন্দের বৃদ্ধি এবং পতন প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

‘পরিবেশের রং পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পছন্দগুলোও বাড়ছে। সবচেয়ে বড় উত্থান এসেছিল শরত্কালে, যখন উষ্ণ রং- গাঢ় লাল ও কমলাপাতার মতো রংগুলোতে বেশি আকর্ষিত হয়েছিল অংশগ্রহণকারীরা।’

শরতে এমন উচ্ছ্বাসের বিষয়ে শ্লোস জানান, তিনি যে অঞ্চলে গবেষণাটি পরিচালনা করেছিলেন সে অঞ্চলটি শরৎকালীন প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত। তাই স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে সে সময়টা পছন্দের হতে পারে।

‘সম্ভবত এটি পরিবেশে একধরনের দ্রুত ও নাটকীয় পরিবর্তন। অন্যদিকে শীতকাল অনেক সাদা এবং বাদামি। তবে এটি দেখতে সাধারণত আমরা খুব একটা বাইরে যাই না।’

আমরা যে পরিবেশে বাস করি তা অন্যান্য উপায়েও আমাদের রঙের পছন্দের বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। ক্যালিফোর্নিয়া-বার্কলে এবং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের ওপর শ্লোস পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, কলেজে রঙের ভিন্নতা পছন্দেরটিকে বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। অনেক শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, তারা স্কুলের মূল্যবোধ এবং চেতনাকে গোলাপের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

এটা অনুমান করা সহজ যে ইকোলজিক্যাল ভ্যালেন্স থিওরিকে ধরে রাখতে সময় লাগবে। তবে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানী ডোমিসেল জোনাউসকাইট বলেছেন, এটি ভুল।

তিনি সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ লুসানে রঙের জ্ঞানীয় এবং আবেগপূর্ণ অর্থ নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন, কীভাবে ছেলে এবং মেয়ে নীল এবং গোলাপি রংকে দেখে।

মেয়েদের গোলাপির প্রতি ভালোবাসা স্কুলজীবনের শুরু থেকে কৈশোরে পৌঁছানর আগ পর্যন্ত। তবে ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই গোলাপি এড়িয়ে চলে। তারা মনে করে ‘আমি যেকোনো রং পছন্দ করতে পারি- শুধু গোলাপি নয়।’

জোনাউসকাইট বলেন, ‘একজন ছেলের জন্য গোলাপি পছন্দ করা সত্যিই বিদ্রোহী। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন যিনি বলবেন, “গোলাপি আমার প্রিয়”।’

অতীতে কিছু গবেষক প্রস্তাব করেছেন যে এই বিশেষ রঙের পছন্দ, লিঙ্গ অনুসারে নির্ধারিত হয়। জোনাউসকাইট বলেন, ‘পেরুভিয়ান আমাজনের গ্রামগুলো এবং কঙ্গোর উত্তরাঞ্চলে একটি চরা গোষ্ঠীর কোনো মেয়েশিশুই গোলাপি রং পছন্দ করেনি।

‘আসলে ১৯২০-এর দশকের আগে গোলাপিকে স্টিরিওটাইপিকভাবে পুরুষের রং হিসেবে দেখা হতো। ২০ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি মেয়েদের সঙ্গে যুক্ত হয়।’

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স কালার গ্রুপ ও বেবি ল্যাব সহকারী অ্যালিস স্কেলটন দীর্ঘদিন শিশুদের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, কীভাবে রঙের প্রাথমিক পছন্দগুলো পরবর্তী জীবনে নান্দনিক পছন্দগুলোয় রূপান্তরিত হয়।

তিনি বলেন, ‘কম বয়সী শিশুরাও রং বুঝতে পারে। তুলনা করতে পারে।

‘এটি ভুল ধারণা যে শিশুরা জন্ম থেকেই রং দেখতে পারে না, তারা দেখতে পারে। যে রিসেপ্টরগুলো সবুজ এবং লাল অনুধাবন করে, তারা জন্মের সময় বেশি পরিপক্ব হয়। তাই তীব্র লাল রঙে নবজাতকরা সহজে আকৃষ্ট হয়।

‘আমরা পৃথিবীতে যে বস্তুগুলোর মুখোমুখি হই, সেখান থেকে আমরা রঙের অর্থ যোগ করি, সেটা ছোটদের ক্ষেত্রেও সত্য। শিশুরা কেবল তখনই রঙের দিকে মনোযোগ দেবে, যখন এটির সঙ্গে একটি ফাংশন যুক্ত থাকে। তারা এমন রঙের দিকে মনোযোগ দেবে না, যতক্ষণ না তারা সেটি থেকে কিছু শিখতে পারছে।

‘কল্পনা করুন আপনার কাছে দুটি বোতল আছে। একটি সবুজ, অন্যটি গোলাপি। সবুজ রঙের বোতলটিতে সুস্বাদু তরল, গোলাপিটিতে টক মিশ্রণ। শিশুরা সেই রংগুলো লক্ষ করবে এবং মনে রাখবে। কারণ রঙের এই পার্থক্য থেকে দুটি বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছে তারা। বিষয়টা অনেকটা পাকা কলার মতো, যার রংই প্রয়োজনীয় সংকেত।’

- ট্যাগ:

- নীল রঙ

সারোয়ার প্রতীক

সারোয়ার প্রতীক

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের পতনঊষার ইসলামিয়া মালিকিয়া মাদ্রাসার মাহফিলে ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রি হওয়া দুটি ড্রাগন ফল। ছবি: নিউজবাংলা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের পতনঊষার ইসলামিয়া মালিকিয়া মাদ্রাসার মাহফিলে ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রি হওয়া দুটি ড্রাগন ফল। ছবি: নিউজবাংলা

মন্তব্য