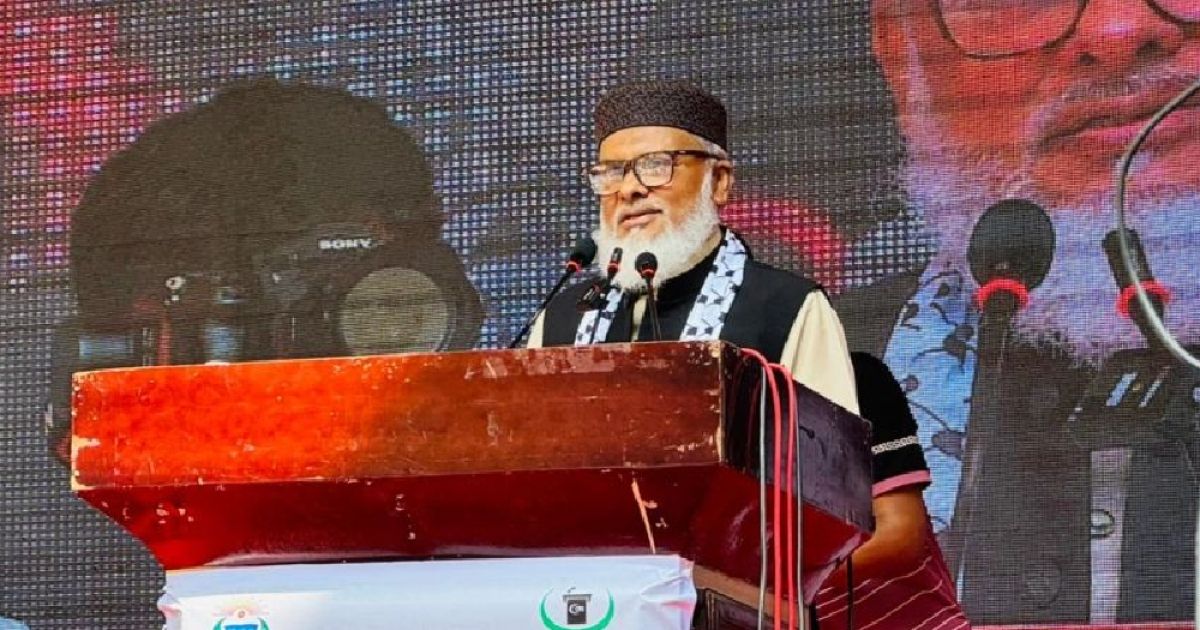

কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ (সিইউবি)-এর ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রফেসর ড. এইচ এম জহিরুল হক।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. চৌধুরী নাফিজ সরাফাত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অডিটোরিয়ামে শনিবার এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

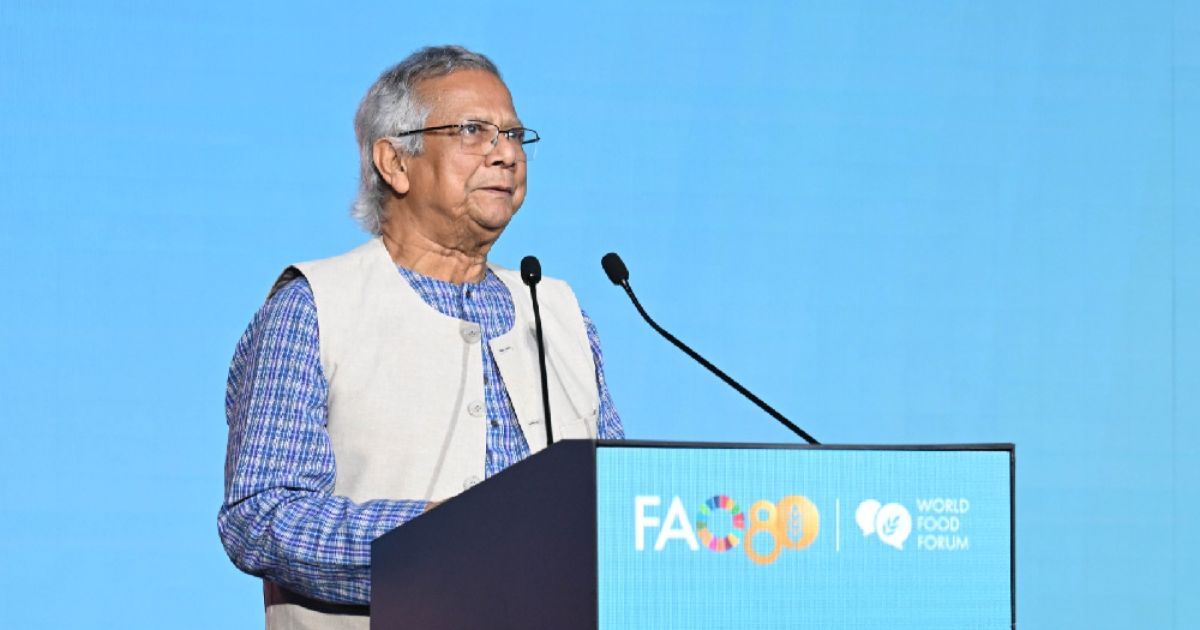

এতে ড. চৌধুরী নাফিজ সরাফাত বলেন, ‘কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশকে আমরা একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। শুধু বাংলাদেশ নয়, এটিকে সারা বিশ্বে একটি তথ্যপ্রযুক্তি ও মানসম্পন্ন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

‘আমাদের প্রত্যাশা, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি দেশের শীর্ষ পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান দখল করতে সচেষ্ট হবে। সে লক্ষ্যে আমরা অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে ঢাকার পূর্বাচলে ২০ বিঘা জায়গার ওপর স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে মাটি ভরাট করে স্থায়ী সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বিশ্বমানের দৃষ্টিনন্দন একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করতে সক্ষম হব।’

সিইউবির প্রতিষ্ঠাতা বলেন, ‘আমরা আশা করি নতুন ভিসি প্রফেসর ড. এইচ এম জহিরুল হক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবেন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের সঙ্গে জড়িত আছেন।

‘শুরু থেকেই আমাদের একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাকে আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে পাব। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে যোগদান করায় তাকে আগামীর পথপ্রদর্শক হিসেবে পেয়ে আমরা আনন্দিত।’

অনুষ্ঠানে সিইউবির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং বোর্ড মেম্বারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ড. জহিরুল হক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রেখে সামনের দিনগুলোয় সব শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

জহিরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করেন।

ড. জহিরুল হক সিইউবিতে উপাচার্য হিসেবে যোগদানের আগে ২০২১ সালের জুন থেকে এই প্রতিষ্ঠানে ট্রাস্টি বোর্ডের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর আগে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে (ইউল্যাব) ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলর এবং ২০১২-১৭ মেয়াদে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

অধ্যাপক জহির ২০১৯ সালে বিজনেস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স অ্যাকাডেমি অফ নর্থ আমেরিকা (বাসানা) থেকে ‘অ্যাওয়ার্ড অফ লিডারশিপ এক্সিলেন্স’ গ্রহণ করেন।

ইউক্রেনের খারকিভ স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ রেডিও ইলেকট্রনিকস থেকে ২০০১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন অধ্যাপক জহির। ১৯৯৫ সালে ইউক্রেনের চেরকাসি স্টেট টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। সেখানে শিক্ষকতা পেশাও শুরু করেছিলেন জহির।

ড. জহির অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ। প্রজ্ঞা, উদ্ভাবনী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রচার, প্রসার ও মান উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন এ শিক্ষাবিদ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে বিবিধ বিষয়ের ওপর তার বেশ কিছু প্রকাশনা রয়েছে। পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে তার অবদান দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত।

আরও পড়ুন:কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য ড. জহিরুল হক

বাংলাদেশ-আমেরিকা বন্ধুত্বের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন সিইউবির

বাংলা শিখতে চান ইইউ দূত

সিইউবিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন

সিইউবি কালচারাল ক্লাবের জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

- ট্যাগ:

- সিইউবি

মশিউর রহমান

মশিউর রহমান

ছবি : বাসস

ছবি : বাসস

মন্তব্য