সরবরাহ ঘাটতি, মজুতদারি, মিলমালিকদের কারসাজি, বিক্রেতাদের অধিক মুনাফামুখিতার মতো নানা কারণে সয়াবিনের দাম নিয়ে দেশজুড়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। সরকারও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মাঠ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে তৎপর।

বাস্তবতা হলো জনগণের নাভিশ্বাস ওঠার কারণ শুধু ভোজ্যতেল নয়; দাম ঊর্ধ্বমুখী সব পণ্যেরই। চাল, আটা, ডিম, পেঁয়াজ, চিনি, মসুর ডাল থেকে শুরু করে ভোগ্য এবং নিত্যব্যবহার্য প্রায় সব পণ্যের গায়েই আগুন।

কনজ্যুমারস ফোরামের তথ্য

বেসরকারি সংস্থা কনজ্যুমারস ফোরাম (সিএফ) চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে পাইকারি বাজার বিশ্লেষণ করেছে।

সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারির তুলনায় মার্চে পাইকারি পর্যায়ে সব ধরনের পণ্যমূল্য বেড়েছে গড়ে ৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ। পণ্যভেদে বেড়েছে দুই থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে সামনে এসেছে বিশ্ববাজারে দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা, তবে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের দামও বেড়েছে লাগামহীন।

সিএফের সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন মালেক বলেন, ‘পণ্যের বাজারে অস্থিরতার পেছনে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট দায়ী।’

তিনি বলেন, ‘পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ মুক্তবাজার অর্থনীতির ওপর ছেড়ে দেয়া হলে নানা সময় নানা অসিলায় অযৌক্তিকভাবে গুটিকয়েক অসাধু মুনাফালোভী ব্যবসায়ী নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়।’

কোন পণ্যের দাম কত বাড়ল

সিএফ জানিয়েছে, জানুয়ারির তুলনায় মার্চে দাম বাড়ার শীর্ষে রয়েছে সরিষার তেল। পণ্যটির দাম গড়ে বেড়েছে ২২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ছোট দানার মসুর ডালের দর বেড়েছে ২০ দশমিক ১ শতাংশ।

লবণে ১৬ শতাংশ এবং প্যাকেটজাতকৃত গুঁড়া মসলার দর বেড়েছে ১৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ। চালের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ১৬ শতাংশ।

আটা, ময়দা ও সুজির দর বেড়েছে ১ দশমিক ২৪ শতাংশ। ডালে গড়ে বেড়েছে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ।

এ সময়ে বড় দানার মসুর ডাল ১ দশমিক ১১ শতাংশ এবং মুগ ডালের দর বেড়েছে ৫ দশমিক ১৭ শতাংশ। দেশি ছোট দানার মসুর ডালের দাম বেড়েছে ২০ দশমিক ৪১ শতাংশ। চিনির দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৭১ শতাংশ।

সয়াবিন তেলে গড়ে ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশ দাম বেড়েছে। নারকেল তেলে ৭ দশমিক ৫২ শতাংশ দর বেড়েছে। গুঁড়া হলুদ-মরিচের দর বেড়েছে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ।

প্যাকেটজাত গুঁড়া মসলার দর ৯ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেড়েছে। হ্যান্ড ওয়াশে বেড়েছে ৩ দশমিক ৫২ শতাংশ।

থালা-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল পরিচ্ছন্ন করার দ্রব্য ২ দশমিক ৯২ শতাংশ বেড়েছে।

নিত্যব্যবহার্য টুথপেস্টের দাম ৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেড়েছে। নুডলস ও স্যুপের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ১৫ শতাংশ। গুঁড়া দুধের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

পাইকারি পর্যায়ে প্যাকেটজাত লবণের দাম বেড়েছে কেজিতে ৪ টাকা। শতকরা হিসাবে বৃদ্ধি হয়েছে ১৬ শতাংশ। খুচরা পর্যায়ে ৩২ টাকার লবণ হয়েছে ৩৫ টাকা। ইতোমধ্যেই পাইকারি পর্যায়ে লবণে ৩ টাকা কেজিতে কমানো হয়েছে, কিন্তু খুচরা পর্যায়ে ৩৫ টাকাই রাখা হয়েছে।

দাম বাড়েনি যেসব পণ্যের

সিএফের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে মার্চে পাইকারি পর্যায় দাম বাড়েনি নাইজাল, হারপিক, থালা-বাটি পরিষ্কার করার মাজনির।

সরিষা-সয়াবিন ও নারকেল তেলের দাম বাড়লেও ঘির দাম বাড়েনি। চা-পাতা, স্যালাইন, টিস্যু পেপার, ভিনিগার, সস ও স্যাম্পুর দাম ছিল স্থিতিশীল।

সিএফের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, রমজানের শুরুতে সরকার ভোজ্যতেলের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কঠোর ছিলেন, কিন্তু ঈদের আগে থেকেই ভোজ্যতেলের দাম বাড়ার পাশাপাশি চাল, ডাল, তরকারি, মাছ-মাংসসহ সব পণ্যের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

সিটি করপোরেশনের অনুমতি ছাড়াই এবার হঠাৎ করে গরু-ছাগল ও মুরগির মাংসের দাম বাড়িয়ে দেন ব্যবসায়ীরা। ৬২০ টাকা কেজি গরুর মাংস উঠে যায় ৭০০ টাকায়, ৭৫০ টাকা কেজি খাসির মাংস ৯০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

১৪০ টাকা কেজির ব্রয়লার মুরগির মাংস ১৬০ টাকায় দাঁড়ায়। ২৮০ টাকা দামের কর্ক মুরগি কেজি বেড়ে হয় ৩২০ টাকা।

শসা, বেগুন, টম্যাটো, কাঁচামরিচ সবজির দাম কেজিতে ক্ষেত্রবিশেষে ২০, ৪০ বা ৫০ টাকা বাড়তি দামে বিক্রি করতে দেখা গেছে।

এবার ফলের দামও চড়া। ৮০ টাকা দামের একটি ডাব বিক্রি হয় ১২০ টাকা। কলার হালিও ১০ থেকে ১৫ টাকা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

রোজার মাস থেকে ভোজ্যতেলের আকাল শুরু হয়। ঈদের ছুটির পর ১ লিটারের তেল ৩৮ টাকা বাড়িয়ে বিক্রির অনুমতি দেয় সরকার।

লিটারপ্রতি সয়াবিন তেল ১৬০ টাকার জায়গায় করা হয় ১৯৮ টাকা। শতকরা হিসাবে দাম বাড়ে ২৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

লক্ষ্যমাত্রার বেশি মূল্যস্ফীতি

চলতি অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়, বাস্তবে সেটি তার চেয়েও বেশি। মূল্যস্ফীতি যে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, তা স্বীকার করছে সরকারও।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, মার্চে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ২২ শতাংশে, যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ।

মার্চে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ, যা আগের মাসে ছিল ৬ দশমিক ২২ শতাংশ।

খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ০৪ শতাংশে, যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৬ দশমিক ১০ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৫ অঙ্কের ঘরে মূল্যস্ফীতি ধরে রাখার আশ্বাস দেয় সরকার।

করণীয় কী

কনজ্যুমারস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন মালেক বলেন, ‘অবস্থা উত্তরণে, বিশেষ করে শিল্প ও আমদানীকৃত পণ্যের উৎপাদক, ব্যবসায়ীর সংখ্যা সরকারি উদ্যোগে বাড়ানোর কৌশল গ্রহণ করা জরুরি।’

তিনি বলেন, ‘বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ রাখতে টিসিবিকে ঢেলে সাজিয়ে পণ্য উৎপাদন, আমদানি, তেল-চিনি ও লবণের রিফাইন মিল স্থাপন করার বিকল্প নাই।মাছ-মাংসসহ কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতে সমবায় ব্যবস্থা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা গেলে এসব পণ্যের বাজার ব্যবস্থা থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য প্রতিহত করা সম্ভব।

‘এতে করে কৃষিপণ্য উৎপাদকরা পণ্যের যৌক্তিক মূল্য পাবেন। একই সঙ্গে শহর-নগরের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য কেনারও সুযোগ পাবেন।’

সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থে নিত্যপণ্যের মূল্য ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জোর দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘কোনো পণ্যের মূল্য যেন অযাচিতভাবে না বাড়ে, সে বিষয়ে এখনই কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।’

আরও পড়ুন:পুরোনো বোতলের সয়াবিন নতুন দামে বিক্রি, জরিমানা

বেড়েছে মাছ ডিমের দাম, সবজিতে স্বস্তি

ভোজ্যতেল: পাঁচ দিনে জব্দ সাড়ে ১০ লাখ লিটার

অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ভোক্তার অভিযান চলবে

‘সয়াবিনের সঙ্গে অন্য পণ্য কেনার শর্ত কোম্পানির নয়’

মৌসুমী ইসলাম

মৌসুমী ইসলাম

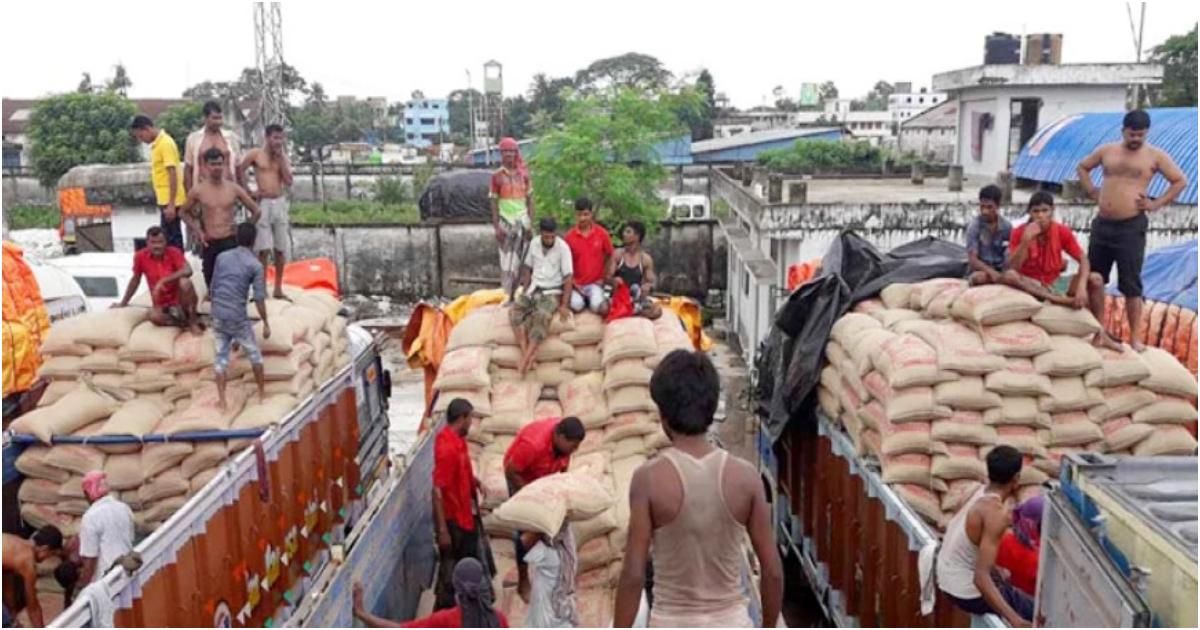

কনটেইনারে ভরা হচ্ছে জ্বালানি তেল। ফাইল ছবি

কনটেইনারে ভরা হচ্ছে জ্বালানি তেল। ফাইল ছবি

মন্তব্য