ইফতার আরবি ‘ফুতুর’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। ‘ফুতুর’-এর অর্থ নাশতা করা বা হালকা খাবার খাওয়া। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর রোজা সমাপ্তির জন্য পানাহার করাকে ইফতার বলা হয়। ইফতার একটি মহান ইবাদত তা নিজে খাওয়ার মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যকে খাওয়ানোর মাধ্যমে হোক। ইফতারের পূর্বমুহূর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন- ‘রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে।

একটি হলো ইফতারের সময় (এ সময় যেকোনো নেক দোয়া কবুল করা হয়)। অন্যটি হলো (কেয়ামতের দিবসে) নিজপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।’ (তিরমিজি, ৭৬৬; বুখারি, ৭৪৯২; মুসলিম, ১১৫১) ইফতারের গুরুত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেন, যত দিন মানুষ সময় হওয়ামাত্র ইফতার করবে, ততদিন দ্বীন বিজয়ী থাকবে (আবু দাউদ, ২৩৫৫) এবং মানুষ কল্যাণের সঙ্গে থাকবে (বুখারি, ২৮৫২)। অন্য রোজাদারকে ইফতার করানো এক মহান ইবাদত। জায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে সে রোজাদারের সম পরিমাণ সওয়াব পাবে; রোজাদারের সওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না।’ (তিরমিজি, ৮০৭; ইবনে মাজাহ, ১৭৪৬; ইবনে হিব্বান, ৮/২১৬; সহিহ আল-জামে, ৬৪১৫)

অন্য রোজাদারকে ইফতার খাওয়ানো আল্লাহর রাস্তায় খরচের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। এতে মানুষকে খাবার খাওয়ানো এবং পিপাসার্তকে তৃষ্ণা মেটানোর প্রতিদানও পাওয়া যাবে। অন্যদের খাবার দেওয়ার ব্যাপারে উম্মতের অনেকেই অগ্রণী ছিলেন। তারা এটাকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন। তারা নিজের ইফতার অন্যকে খাওয়াতেন। ইবনে উমর এতিম ও মিসকিনদের সঙ্গে না নিয়ে ইফতার করতেন না।

আবু সাওয়ার আল-আদাওয়ি বলেন, বনি আদি গোত্রের লোকেরা কেউ কখনও একাকী ইফতার করেনি। তাদের সঙ্গে ইফতার করার জন্য কাউকে পেলে তাকে নিয়ে ইফতার করত। আর যদি কাউকে না পেত, তাহলে নিজের খাবার মসজিদে নিয়ে এসে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে খেত। অন্যদের সঙ্গে মিলে ইফতার করার মাঝে উত্তম মানুষের সাহচর্য হৃদ্যতা-ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। এই হৃদ্যতা ও ভালোবাসা জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা ঈমান আনা ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পারস্পরিক ভালোবাসা ছাড়া তোমাদের ঈমান হবে না।’ (মুসলিম, ৫৪) তবে অন্যকে ইফতার করানোটা হতে হবে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। মানুষকে দেখানোর জন্য নয়। কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নয়। অন্যথায় অনেক টাকা ব্যয় করে অনেক মানুষ মিলে ইফতারের আয়োজন করলেও তা কোনো উপকার বয়ে আনবে না।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যব্যতীত কোনো ইবাদত-বন্দেগি করলে তা কখনও কবুল হবে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে- “আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন-মরণ সবকিছু বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য” (সুরা আনআম :১৬২)।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে আমল করলে সে আমলে নেকিও পাওয়া যাবে না। পবিত্র কোরআনে মহান রব বলেন, “আর যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, সেটা তো নিজেদের উপকারের জন্যই করে থাক। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টিব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে খরচ করো না। তোমরা কোনো উত্তম (কাজে) ব্যয় করলে তা তোমাদের পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সুরা বাকারা :২৭২)। হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা সব আমলের মধ্যে শুধু সেই আমলটুকুই কবুল করেন, যা খালেসভাবে শুধু তার সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়’। (নাসাই, ৩১৪২)।

রাসুল (সা.) এর পর সাহাবিদের যুগ শেষে তাবিইন ও তাবে-তাবেইনদের পর মুসলমানদের অধঃপতন শুরু। ধীরে ধীরে বিপুলসংখ্যক মুসলমান নামাজ ছেড়ে দিল কিন্তু মুসলমানিত্বের দাবি বহাল রাখল। অথচ রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামাজ আদায় না করাই। যে নামাজ ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল (কাফিরের মতো কাজ করল)।’ (মুসলিম, ৮২; তিরমিজি, ২৬১৯)।

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামাজেরই। যে নামাজ ত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল।’ (তিরমিজি, ২৬২১; ইবনে মাজাহ, ১০৮৮) সাহাবিগণ বলেছেন, যারা কোনো ওজর ছাড়া ফজর ও ইশার জামায়াতে শামিল হতো না আমরা তাদের মুনাফিক মনে করতাম। ইসলামের স্বর্ণযুগে সুদ, ঘুষ তথা হারাম উপার্জন বিরল ঘটনা ছিল। অথচ এসব এখন অতি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সুদ-ঘুষের পক্ষে নানা যুক্তিও তৈরি হয়েছে। কীভাবে, কোন সময় থেকে মুসলমানদের এই স্খলন তা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

আমাদের জীবৎকালে ইসলামের একটি বিষয়ের মারাত্মক বিকৃতি হলো। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চয়ই আমাদেরকে দায়ী করবে। অপরকে ইফতার খাওয়ানো ইবাদত থেকে পার্টিতে পরিণত হলো। এটি এক ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, পুনর্মিলনী কিংবা কিছু ক্ষেত্রে বিনোদনে পরিণত হয়েছে। ফলে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে অপরকে ইফতার খাওয়ানোর ইবাদত ও সওয়াবের কথা বলা হয়েছে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছি আমরা। বরং এসব ইফতার পার্টিতে ইসলামের কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তথা ফরজের বিধান হামেশাই লঙ্ঘিত হচ্ছে। ইফতারের আগে বক্তৃতায় অনেক ক্ষেত্রে গীবত, পরনিন্দা ও পরচর্চা করা হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, “(মানুষের) পেছনে ও সামনে পরনিন্দাকারীর প্রত্যেকের জন্য দুর্ভোগ-ধ্বংস।” (সুরা হুমাজাহ : ০১) মহান রব যার ধ্বংস কামনা করেন তার বাঁচার কোনো উপায় আছে কি? রোজা রাখা মানে কেবল না খেয়ে থাকা নয়। রোজা মানে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযম। যেমন, চোখের রোজা, কানের রোজা। জবানের হেফাজত করাও রোজার অংশ। জবানের হেফাজত করা অর্থাৎ মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা, অশ্লীল কথাবার্তা ও ঝগড়া থেকে রিবত থাকা রোজার অবশ্য করণীয়। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় মিথ্যাচার ও মন্দ কাজ ত্যাগ করেনি তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।’ (বুখারি, ১৯০৩)।

গীবত বা পরচর্চা একটি পাপাচার। কোরআন মজিদে এটিকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য বলা হয়েছে। কোনো রোজাদার যদি গীবতের পাপে লিপ্ত হয়, তাহলে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে কি? প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ফকিহ হজরত সুফিয়ান সওরী (রহ.)-এর অভিমত ছিল, গীবতের কারণে রোজা নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি ইমাম গাজ্জালি (রহ.) তার অমর গ্রন্থ ‘এহইয়া উলুমুদ্দীনে’ প্রসিদ্ধ তাবেয়ি হজরত মুজাহিদ ও হজরত ইবনে শিরিনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন গীবত রোজা নষ্ট হওয়ার কারণ। ইফতার ইবাদতের বদলে গুনাহের উপলক্ষ হয়ে পড়ছে।

নামাজ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। পুরুষ-নারী উভয়েরই মসজিদে যেয়ে নামাজ আদায়ের বিধান রয়েছে। কিন্তু মসজিদে নারী ও পুরুষের একই কাতারে কিংবা পাশাপাশি কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্য রোজাদারকে ইফতার খাওয়ানো পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সওয়াবের। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, এমন নারী-পুরুষের একত্রে বসে ইফতার- ইবাদত ইসলামে অনুমোদিত নয়।

বাস্তবে ইফতার পার্টিতে এই নিষেধাজ্ঞা কদাচিৎ মান্য করা হয়। ইফতার পার্টির নামে চাঁদাবাজির ঘটনাও পরিলিক্ষিত হয়। অথচ ইফতার খাওয়ানো ব্যক্তিগত আর্থিক ইবাদত। সমবেত ইফতারের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা আর হালের ইফতার পার্টির চেতনা মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। নামাজ ছেড়ে দেয়া কিংবা সুদ, ঘুষের মতো ভয়ংকর গুনাহের কাজগুলো মুসলমান সমাজে যেমন সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে গিয়েছে তেমনি ইসলামের মূল চেতনা হতে বিচ্যুত ইফতার পার্টির সংস্কৃতিও বোধ করি স্বভাবিক বিষয়ে রূপ পরিগ্রহ করবে।

একজন মুমিনের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জন। প্রকৃত মুমিনের সব কর্মপ্রচেষ্টা মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনকে ঘিরে। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালে মুক্তি পেতে নেক কাজ করাই মুমিনের কর্তব্য। এক্ষেত্রে অন্য কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে ইবাদত গ্রহনযোগ্য হবে না।

যেমন সাময়িক বা জাগতিক কোনো স্বার্থে কিংবা কোনো গোষ্ঠী-দল, সম্প্রদায়, সংস্থা এমনকি কোনো নেকলোকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যও ইবাদত করা যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমরা ইফতারসহ সব ইবাদতে শামিল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায়, আমাদের ইবাদত কোনোভাবেই ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে না এবং আমরা রবের কাছ থেকে এর কোনো বিনিময়ও পাব না।

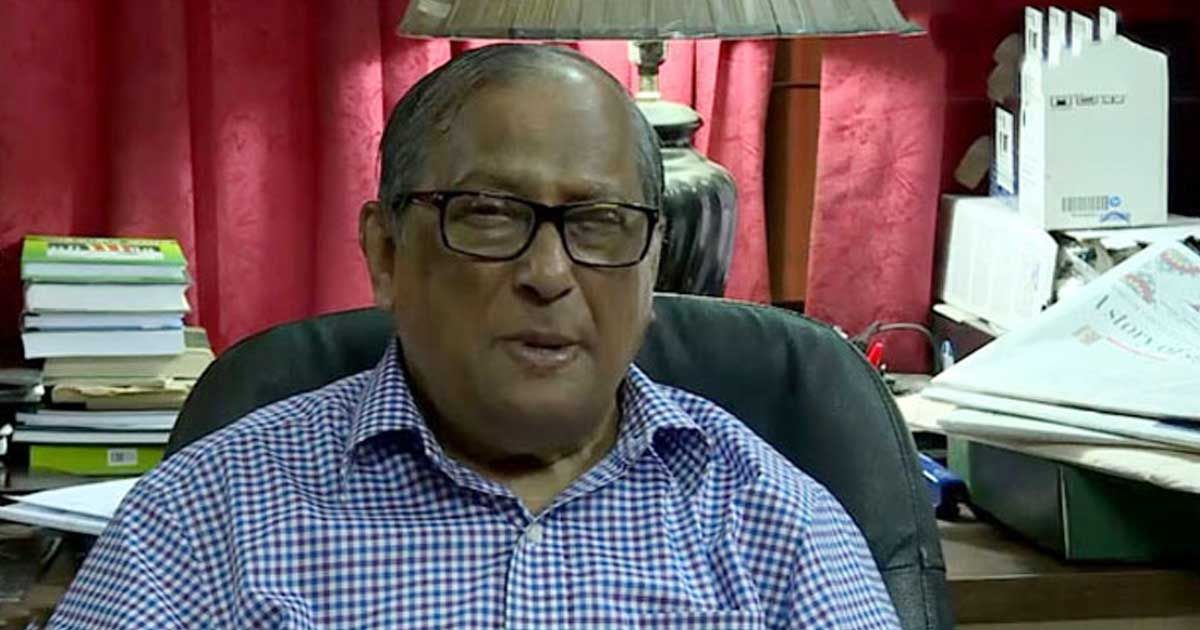

লেখক: প্রাবন্ধিক-গবেষক। অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আরও পড়ুন:প্রধানমন্ত্রীকে জি এম কাদেরের ঈদ শুভেচ্ছা

পকেটে পৌনে তিন লাখ টাকা নিয়ে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে

জবিতে সম্প্রীতির ইফতার

৩০ হাজার অসহায়ের দুয়ারে আ.লীগ নেতার সেহরি-ইফতার

ইফতারি খেয়ে বিচারকসহ অসুস্থ ৩০, কারাগারে ৩

মো. জাকির হোসেন

মো. জাকির হোসেন

.jpg)

আবদুর রহিম হারমাছি

আবদুর রহিম হারমাছি বিভুরঞ্জন সরকার

বিভুরঞ্জন সরকার

মন্তব্য