‘বাচ্চারা কেউ ঝামেলা করো না

উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করো না চুপচাপ বসে থাক,

বসে আঁক, বসে আঁক… ’

মাঠ রক্ষার দাবিতে কিশোর প্রীয়াংশু আর ওর মা রত্না আপাকে ধরে হাজতে ঢোকানোর পর থেকে বার বার কবীর সুমনের গাওয়া গানটির কথা মনে হচ্ছিল। বাচ্চারা যেন খেলাধুলা ও ছোটাছুটি করতে না পারে, এজন্য বড়রা কত কী করছে! আমাদের এই ঢাকা শহরটিকেই নিজেদের মতো করে সাজাচ্ছে একশ্রেণির দখলদার। এরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়।

শহরের সব মাঠ বা খোলা জায়গা, পুকুর, জলাশয়, গাছ-গাছালি, পার্ক সব কিছু তাদের কল্যাণেই উধাও হয়ে যাচ্ছে। কেউ জবাব চাইলেই বলছে উন্নয়নের জন্য এসব করতে হয়। এর বিরোধিতা করা মানে, রাষ্ট্রীয় কাজে বাধা দেয়ার শামিল।

অথচ সেই শুরু থেকে নগর পরিকল্পনাবিদরা বলেই আসছেন একটা সুন্দর নগর গড়ে তোলার জন্য যেমন দরকার বাসস্থান, এর সঙ্গে সঙ্গে দরকার জনবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, স্কুল-কলেজ এবং স্বাস্থ্যসেবা। এগুলো শুধু থাকলেই হবে না, মানুষ যেন সেই সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

যে উন্নয়নের কথা বলে সব কিছু দখল করা হচ্ছে, সেই ইস্যুতে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, উন্নয়ন শুধু অবকাঠামেগত উন্নয়ন নয়। উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রবৃদ্ধি, উন্নতি, জনগণের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনসংখ্যার উপাদান-বিষয়ক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে।

অমর্ত্য সেন বলেছেন ‘ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচের’ কথা। যেখানে উন্নয়নকে একটি উপায় বা পন্থা হিসেবে বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনগণ তাদের যোগ্যতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে পারবেন এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক, পারিবারিক ও সর্বোপরি কাজের স্বাধীনতা লাভ করবেন। এই অ্যাপ্রোচটাই হিউম্যান ডেভলপমেন্ট ইনডেক্সের উন্নয়ন পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আমরা কি উন্নয়নের সেই পথে এগোচ্ছি? আমাদের মাননীয় নীতি নির্ধারকদের অনেককেই দেখছি ‘উন্নয়ন’ আর ‘ট্র্যাফিক জ্যাম বা ‘যানজট’ শব্দটিকে সমার্থক মনে করছেন। ঢাকা শহরের শ্বাসরুদ্ধকর যানজটে বা মহাসড়কে দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে থাকতে থাকতে সাধারণ মানুষ যখন অস্থির হয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে অভিযোগ করছেন, তখনই আমাদের মন্ত্রী মহোদয়দের কেউ কেউ মনে করছেন জনগণকে এই সমালোচনার যুৎসই জবাব দিতে হবে। তাই ওনারা এই ‘যানজট’কে নেতিবাচকভাবে না দেখে, সরকারের ‘সাফল্য বা উন্নয়ন’ হিসেবে দেখাচ্ছেন।

আর তাইতো একনেক সভার পর এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেছেন, ‘৪০ বছর আগে আমি তখন চট্টগ্রামের ডিসি। রাস্তা সরু, ২টা ব্রিজ পার হতে হতো। সেখানে যেতে ঢাকা থেকে সময় লাগতো ৪ ঘণ্টা। এখন ব্রিজ নেই, চওড়া রাস্তা, তাও অনেক সময় লাগে।’ সঙ্গে এ-ও বলেছেন, ‘দেশে এত যানজট, ভিড় সবই শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের বহিঃপ্রকাশ। আপাতত এটা সহ্য করতে হবে।’

মন্ত্রী মহোদয় উন্নয়নকে যানজটের আলোকে দেখছেন বলে মনে হচ্ছে। এই ‘আপাতত’টা আদতে কতদিন, কত মাস, কত বছর? ততদিন কি ঢাকাবাসী এই নাকাল করা যানজটে পড়ে সুস্থ থাকবে? দেশের এই যানজট, এই ভিড় এগুলো উন্নয়ন সূচক হয় কীভাবে?

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম কিছুদিন আগে বলেছেন, ‘২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। তাই সড়কে ব্যক্তিগত গাড়ি বেড়েছে। আওয়ামী লীগ আরেক মেয়াদে ক্ষমতায় এলে উপজেলা পর্যায়েও যানজট হবে।’ এর মানে তিনিও যানজটকে উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, মন্ত্রী মহোদয়রা যদি যানজটকে উন্নয়ন বলে মনে করেন, তাহলে ওনাদের গাড়ি ট্র্যফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকে না কেন, আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো? এই উন্নয়নতো ওনাদেরও উপভোগ করা উচিত।

আমাদের নীতিনির্ধারকরা কি জানেন যে, ঢাকা শহরের হৃদস্পন্দন ভয়াবহভাবে কমে গেছে। ঢাকায় এখন একজন সুস্থ মানুষ হেঁটে গাড়ির গতির আগে যেতে পারবেন। বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট ৩ এপ্রিল, ২০২২ ঢাকার মূল সড়কগুলোতে গাড়ির গতির ওপর এক গবেষণা চালিয়ে দেখেছে যে, সেদিন ঢাকায় গাড়ির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪.০৮ কিলোমিটার। ২০০৫ সালে তারা দেখেছে যে ঘণ্টায় গাড়ির গতি ছিল প্রায় ২১ কিলোমিটার।

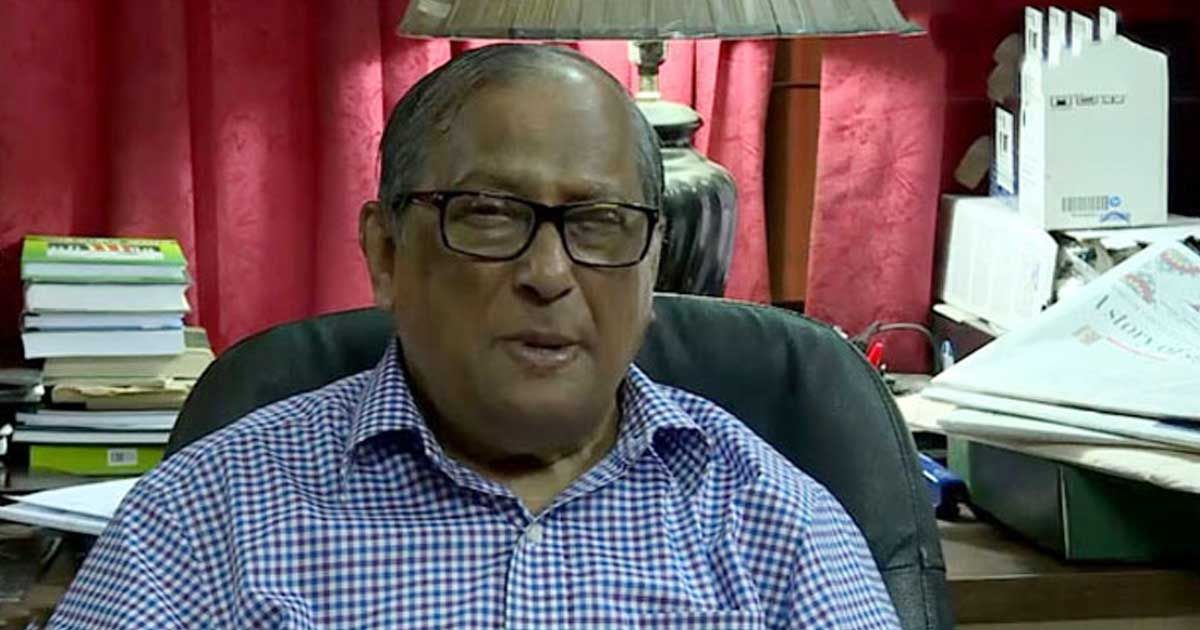

এই ইন্সটিটিউটের পরিচালক গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান বলেছেন, ‘এই যে গাড়ির ঘণ্টাপ্রতির গতি বললাম, এটা একজন সুস্থ মানুষের হাঁটার গতির চাইতে কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, একজন সুস্থ মানুষ যদি স্বাভাবিক গতিতে হাঁটেন তাহলে তিনি ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে হাঁটতে সক্ষম। জোরে হাঁটতে হবে না, স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেই হবে।’ (বিবিসি)

এদিকে ‘ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল’, অন্যদিকে আমাদের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন, বেশি গাড়ি মানে বেশি লাভ, বেশি ব্যবসা, বেশি গাড়ি মানে ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি। আর ধনীর সংখ্যা বাড়া মানে মানুষের হাতে পয়সা আসছে এবং সর্বোপরি দেশ ধনী হয়ে যাচ্ছে।

এই ধনী হওয়াটাই উন্নয়ন। অতএব, তাদের কাছে রাজধানী এবং মহাড়কের যানজট কোনো দুর্ভোগ নয়, বরং ইতিবাচক ব্যাপার। তাই তারা বলেই ফেলেছেন যে, উপজেলা পর্যায়েও যদি গাড়ির এমন চাপে যানজট হয়, তাহলে সেটিও হবে উন্নয়নের মানদণ্ড।

সাধারণ মানুষ জানে যন্ত্রণাদায়ক যানজট উন্নয়নের সূচক হতে পারে না। বরং ৫ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিপজেটের এক গবেষণা বলেছে যে, এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে ঢাকাতে বাস করা সবচাইতে স্ট্রেসফুল বা মানসিক চাপের ব্যাপার। এর একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল ঢাকার যানজট। এখন সেই স্ট্রেস যে কতগুণ বেড়েছে, তা সহজেই অনুমেয়।

হ্যাঁ, জনসংখ্যা, শহরায়ন, যানচলাচল, কর্মক্ষেত্রের বিস্তার ঘটলে, যানজট সৃষ্টি হতেই পারে। এর পাশাপাশি যদি আমাদের ট্র্যাফিক সিস্টেম উন্নত হতো, সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন হতো, যান চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি হতো, আরও অনেক বিকল্প সড়ক গড়ে উঠত, তাহলে হয়ত এই যানজটকে আমরাও উন্নয়ন বলতে পারতাম।

সেই ৪০ বছর আগে চট্টগ্রাম থেকে নদীনালা পার হয়ে আসতে যদি ৪ ঘণ্টা লাগে, তাহলে চারলেন রাস্তা করে, ব্রিজ বানিয়ে এখন কেন লাগছে ৮/৯ ঘণ্টা? এটাতো খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। ৩০ বছর আগেও বাসে ৬ ঘণ্টায় রংপুর যাওয়া যেত, এখন সেখানে লাগে ১০ ঘণ্টা। আরও আগে যখন যমুনা ব্রিজ ছিল না, রাস্তা ছিল একলেনের, ছোটখাট মিলিয়ে আরও ২/৩টি নদী পার হতে হতো, তখনও নীলফামারী যেতে সময় লাগত ১৩/১৪ ঘণ্টা, এখননও লাগে তাই।

মহাসড়কের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এই ঢাকা যেন এক বিভীষিকাময় শহর। একথা সত্যি যে, বিশ্বের বহু দেশে যানজট একটি বড় সমস্যা। লন্ডন, দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, টোকিও, নিউইয়র্ক, সিডনি, সিউল, ব্যাংকক নগরীও যানজটের জন্য পরিচিত। কিন্তু ঢাকার যানজট সবাইকে হার মানিয়েছে।

সেসব যানজটে বসে কেউ নাকাল হয় না। কোথাও পৌঁছানোর জন্য অনির্দিষ্টকাল বসে থাকতে হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা ধুলা, ধোঁয়া, হর্ন যাত্রীর আয়ু ১০ বছর কমিয়ে দেয় না। সেই সঙ্গে বাড়তি হিসেবে আছে অবিরত হর্ন, ব্রেকহীন মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ির বহর, নিয়ম-কানুন না মানা অদক্ষ চালক, অসচেতন পথচারী, পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অভাব, ভাঙা সড়ক, ফুটপাতের দুরবস্থা, রাস্তার দুপাশে গাড়ি পার্কিং এবং সর্বোপরি অসংখ্য মানুষের চাপ।

কাজের প্রয়োজনে, ভালো চিকিৎসা, পড়াশোনা, সরকারি কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কাজে মানুষ ঢাকামুখী। স্থায়ী বাসিন্দা, অস্থায়ী জনতা মিলে ঢাকার ‘শিরে সংক্রান্তি’ অবস্থা। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা নগরীতে নানা কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করছে, যার মধ্যে অন্যতম যানজট।

পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, যানজটের কারণে রাজধানী ঢাকায় প্রতিদিন ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ১১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের মোট জিডিপির ৭ শতাংশের সমান।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সমাজ ও পরিবেশের ওপরও যানজটের ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব পড়ছে। চিকিৎসকরা বলছেন ঢাকার এই যানজট শিশু থেকে বুড়ো সবার রোগ-শোক বাড়িয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে বাড়ছে মানসিক অশান্তি, বিরক্তি। মানুষ অফিস, মিটিং, ডেলিভারি, স্কুলে পৌঁছানো কোনো কাজই ঠিকমতো বা সময়মতো করতে পারছে না। অবশ্য এগুলো সব কিছুকেই আমাদের নীতিনির্ধারকরা ‘উন্নয়ন’-এর বাক্সে জমা করছেন। এই কারণে ওনারা এই ভয়াবহ সমস্যার সমাধানে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছেন না।

সত্যি কথা যে বহু সড়ক চারলেন, ছয়লেন হওয়ার কাজ চলছে। মেট্রোরেল প্রায় হবে হবে অবস্থা। কিন্তু আমরা কি বলতে পারি এরপরেও যানজট কমবে?

অনেকেই রাজধানী ঢাকার উপর চাপ কমানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। বলছেন এয়ারপোর্ট, বাণিজ্যিক এলাকা, সচিবালয় এলাকা, আবাসিক এলাকা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কোনো না কোনোভাবে ভাগ করা হোক। স্কুলবাস নামানো হোক। ঢাকা থেকে সব কলকারখানা, গার্মেন্টস শহরের বাইরে নেয়া হোক।

এর কোনোটাই হয়নি এখনও। যে কারণে যখন বেতন ভাতার দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মাঠে নামেন, তখন শহরের কেন্দ্রস্থল বা মূল সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে করে মানুষের অবর্ণণীয় দুর্ভোগ একশ শতাংশ বেড়ে যায়।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি), নগর পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন ২০১৬: ‘ট্রাফিক কনজেশসন ইন ঢাকা সিটি গভর্ন্যান্স পার্সপেক্টিভ’ প্রকাশ করেছিল। সেখানে বলা হয়েছে ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা বিগত ৩৫ বছরে ৫ গুণ বেড়েছে।

সেই প্রতিবেদনেই বলেছে নগরীতে যানবাহনের চাহিদার তুলনায় জোগান খুব কম। একটি শহরে সুষ্ঠুভাবে জনগণের চলাচলের জন্য নগরীর আয়তনের ২৫ শতাংশ রাস্তাঘাট থাকা দরকার, আমাদের আছে মাত্র ৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিএ) এর তথ্য অনুযায়ী, নগরীর রাস্তায় প্রতিদিন গড়ে সাড়ে চারশ নতুন গাড়ি নামছে। গণপরিবহনের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। সকাল এবং অফিস ছুটির সময় বাসস্ট্যান্ডগুলোতে যে লম্বা লাইন থাকে যাত্রীদের, সেটা দেখলেই বোঝা যায় গণপরিবহন কত কম। লক্কর-ঝক্কর মার্কা সেসব বাসই হয়ে পড়ে দুর্লভ। রিকশা, অটোরিকশা, উবার, উবার মটো বেশি ব্যয়বহুল।

উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত, তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে গবেষণা করছে কোপেনহেগেন কনসেনসাস সেন্টার। অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত উন্নয়নের ওপরও জোর দিচ্ছে সংস্থাটি।

তারা বলছেন, ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ যানজটের নগরীতে পরিণত হয়েছে। শহরের পরিবহনব্যবস্থাও একেবারে ভেঙে পড়েছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের সবচেয়ে কার্যকর উপায় কী? বাংলাদেশ কীভাবে এর উন্নয়ন প্রচেষ্টার পেছনে ব্যয়িত প্রতি টাকায় সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করতে পারবে, তা খুঁজে বের করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

দেখা যাক, সেই গবেষণা থেকে কী সমাধান বেরিয়ে আসে আমাদের জন্য। তবে যতদিন পর্যন্ত একটা শ্রেণির দখলদারি মনোভাব যাবে না, যতদিন পর্যন্ত নীতিনির্ধারকরা যানজটকে উন্নয়ন মাপার মানদণ্ড বলে ভাববেন এবং উন্নয়ন বলতে শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন বলে মনে করবেন, ততদিন আসলে কিছুতেই কিছু হবে না।

লেখক: সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

আরও পড়ুন:নিউ মার্কেটে সংঘর্ষ: রিমান্ড শেষে বিএনপি নেতা মকবুল কারাগারে

নিউ মার্কেটে সংঘর্ষ: বিএনপির মৃত নেতাও আসামি!

সংঘর্ষে ঢাকা কলেজের ছাত্র জড়িত কি না তদন্তে কমিটি

‘মনে হচ্ছে আমরা মানুষ না’

ছাত্রলীগ কর্মী ইমনের বাবা জামায়াত সমর্থক, ভাই বিএনপির নেতা

শাহানা হুদা রঞ্জনা

শাহানা হুদা রঞ্জনা

.jpg)

আবদুর রহিম হারমাছি

আবদুর রহিম হারমাছি বিভুরঞ্জন সরকার

বিভুরঞ্জন সরকার

মন্তব্য