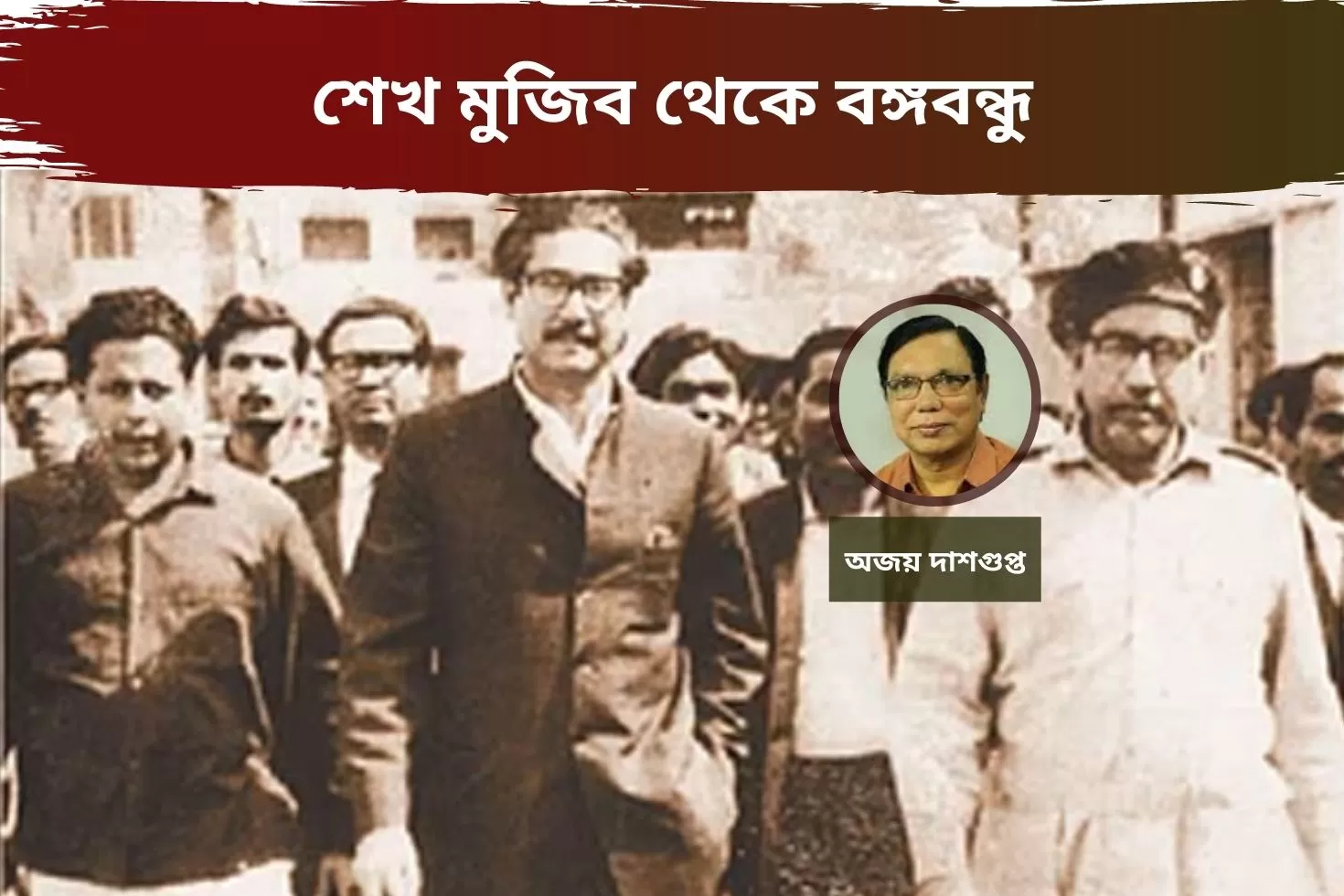

তিনি কারাগারে গেলেন শেখ মুজিবুর রহমান হিসেবে, মুক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু হিসেবে নন্দিত হয়ে- হ্যাঁ, এভাবেই বলা যায়। ১৯৬৬ সালের ৮ মে গভীর রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাসা থেকে। তিনি দুপুর থেকে নারায়ণগঞ্জে ছিলেন ৬ দফার সমর্থনে আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ প্রদানের জন্য। ওই বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের এক সভার আয়োজন হয়েছিল।

উপস্থিত বেশিরভাগ নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের। শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকদিন আগে বন্দি হয়েছিলেন। তবে জামিনে মুক্তি পান। তার কাছে বন্দিজীবন নতুন নয়। বার বার তাকে আটক করা হয়। তিনি যেন বিরোধী নেতাদের সভায় যোগদানের জন্য লাহোর যান, সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা চেয়েছেন। তারা জানতেন যে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হলে আওয়ামী লীগকে দরকার, শেখ মুজিবুর রহমানকে দরকার। জনগণ তাকে মানে।

শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর গেলেন, পকেটে তার স্বায়ত্তশাসনের ৬ দফা কর্মসূচি।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি বার বার সামনে এনেছেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি বন্দি। তাকে আটক করা হয়েছিল ২৬ মাস আগে ১৯৫০ সালের প্রথম দিনে। বন্দি হওয়ার আগে গিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সংগঠিত করার জন্য লাহোর এবং অন্যান্য নগরীতে। ফেরার পরেই বন্দি।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারির লাহোর যাত্রা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে ৬ দফার কারণে। এর আগেও তিনি এবং আরও অনেক নেতা স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ২১ দফার ১৯ নম্বর দফা ছিল স্বায়ত্তশাসন। তবে এতে কেন্দ্রের হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থ রাখার কথা ছিল।

৬ দফায় বলা হয় অর্থ থাকবে প্রদেশের হাতে। শুল্ক-কর ধার্য করবে প্রদেশ এবং আদায়ও করবে তারাই। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার জন্য তা থেকে একটি অংশ দেয়া হবে। পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য থাকবে দুটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মিলিশিয়া বাহিনী গঠিত হবে এবং তা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর নিয়ে আসতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে।

পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব নেতা লাহোরে সভা ডেকেছিলেন, তাদের ইচ্ছে ছিল একটি এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা হবে- সর্বজনীন ভোটাধিকার। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের এজেন্ডাও থাকতে হবে আন্দোলনের কর্মসূচিতে। আর এই স্বায়ত্তশাসন হতে হবে ৬ দফার ভিত্তিতে।

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় কোনো নেতাই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব করার এ কর্মসূচি গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। কেউ কেউ তো বলেই দিলেন- এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র পরিণত হবে শিথিল ফেডারেশনে। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর যাত্রার আগে ঢাকায় তার বাসায় ৬ দফা দেখিয়ে বলেছিলেন- ‘শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক নেই। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নেই। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আইয়ুব খানকে বিব্রত না করার নীতি নিয়ে চলছেন। এখন আপনিই পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। লাহোরের সভায় আপনিই স্বায়ত্তশাসনের এই দাবি উপস্থাপন করলে ভালো হবে।’

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং এইচএম এরশাদের আমলে মন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর বোনের ছেলে) আমাকে বলেছেন, ‘আতাউর রহমান খানকে ৬ দফা উত্থাপনের অনুরোধ করা হলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন- এটা করা হলে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। আমি এটা করব না। আপনিও করবেন না।’

লাহোরে বিরোধী নেতাদের বৈঠকে ৬ দফা নিয়ে আলোচনা করতে অন্য নেতারা রাজি না হওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠক বর্জন করেন। পরের কয়েকটি দিন তিনি লাহোরে সংবাদকর্মী এবং আইনজীবীদের কাছে এ কর্মসূচি তুলে ধরেন। আইয়ুব খান এবং তার মন্ত্রীরা এ কর্মসূচির মর্মার্থ উপলব্ধি করতে মুহূর্ত দেরি করেননি। তাকে গ্রেপ্তার করা হবে, এমন শোনা যেতে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, ঢাকায় গেলে গ্রেপ্তার করা হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফেরেন ১১ ফেব্রুয়ারি। বিমানবন্দরেই সংবাদকর্মীরা দলে দলে হাজির হন। পর দিন ৬ দফা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য ব্যাপক প্রচার পায়। তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক আহ্বান করেন। কেউ কেউ বলেন, আগে কেন কমিটিতে এ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়নি? কেউবা বলেন, এ তো পাকিস্তান ভাঙার কর্মসূচি। শেরে বাংলা ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য লাহোর গিয়েছিলেন। আর আপনি সেই নগরীতেই এমন প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, যা বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তান থাকবে না।

মার্চে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে ৬ দফা অনুমোদন পায়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি এ কর্মসূচি মানতে সম্মত হননি। কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান বের হয়ে পড়েন জেলা ও মহকুমা সফরে।

সর্বত্র বিপুল সাড়া। পাশাপাশি চলে গ্রেপ্তার অভিযান। কয়েকটি জেলায় তাকে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জামিনে মুক্তি পান। মুক্ত হয়েই আবার জনসভা। কিন্তু ৮ মে (১৯৬৬) নারায়ণগঞ্জ চাষাঢ়া মাঠে জনসভার পর রাতে যে গ্রেপ্তার হলেন, মুক্তি পেলেন প্রায় তিন বছর পর ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। তাকে মুক্ত করার জন্য ছাত্র-জনতা রাজপথে নামে। ১১ দফা কর্মসূচি প্রণীত হয়, যাতে ৬ দফা পুরোপুরি স্থান পায়। আরেকটি দাবি ছিল সব রাজবন্দির মুক্তি। হরতাল-অবরোধ-ঘেরাওয়ে উত্তাল ছিল সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান।

৮ মে গভীর রাতে গ্রেপ্তারের পর তিনি বন্দি থাকেন বিনাবিচারে। পুরোনো মামলায় জেলও হয়। একপর্যায়ে করা হয় সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার অভিযোগে মামলা। কিন্তু তিনি নির্ভীক। তাকে ১৭ জানুয়ারি গভীর রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

কোথায় তাকে নেয়া হয়েছে, সেটা কেউ জানতে পারেনি, এমনকি পরিবারের সদস্যরাও। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। ছয় মাস পর জুনে পরিবারের সদস্যরা ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ দায়েরের কথা জানতে পারে। ফজিলাতুন নেছা মুজিব ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে তাকে দেখতে পান। শুরু করেন মামলা মোকাবিলার নতুন পর্যায়ের সংগ্রাম। পাশাপাশি গড়ে তোলেন আন্দোলন। এর পরিণতিতেই ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ বন্দি মুক্তি পান। একইসঙ্গে পাকিস্তানের কারাগারে আটক সব রাজবন্দি মুক্তিলাভ করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রজনতার বিশাল সমাবেশে তাকে বরণ করে নেয়া হয় ‘বঙ্গবন্ধু’ হিসেবে। তিনি অঙ্গীকার করেন- ‘বাঙালির মুক্তি আনবই। এ জন্য আবার যদি কারাগারে যেতে হয়, এমনকি জীবন দিতে হয় আমি প্রস্তুত।’ তিনি কথা রেখেছেন।

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, গবেষক-কলাম লেখক, সাংবাদিকতায় একুশে পদকপ্রাপ্ত।

আরও পড়ুন:বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা

ধানমন্ডিতে নৌকার কোট পিন নিয়ে চাঁদাবাজি

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে রূপালী ব্যাংকে ইসলামিক উইন্ডো চালু

অবিনশ্বর ১০ জানুয়ারির ঐতিহাসিক তাৎপর্য

বঙ্গবন্ধু ঢাকা ম্যারাথনে বিজয়ী যারা

অজয় দাশগুপ্ত

অজয় দাশগুপ্ত

.jpg)

আবদুর রহিম হারমাছি

আবদুর রহিম হারমাছি বিভুরঞ্জন সরকার

বিভুরঞ্জন সরকার

মন্তব্য