মৃত্যু জীবনের এক অনিবার্য অধ্যায়। নশ্বর জীবন থেকে অবিনশ্বর জগতে আমাদের যেতেই হয়। অলঙ্ঘনীয় মৃত্যুর সত্য জেনেও মন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না মৃত্যু। তবু চলে যেতে হয়, চলে যেতে দিতে হয়। এই নির্মম সত্য ভাবতে গেলে বিষণ্নতায় মন মেঘলা হয়ে যায়। মৃত্যু হচ্ছে চলমান জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার আরেক নাম।

কিন্তু মানব জীবনের অনিবার্য এই নিয়তির মুখোমুখি হয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে যাবার পরেও কেউ কেউ মানুষের মনে বেঁচে থাকেন অনেক বছর, যদি তিনি হন চিরস্মরণীয় ব্যক্তি।

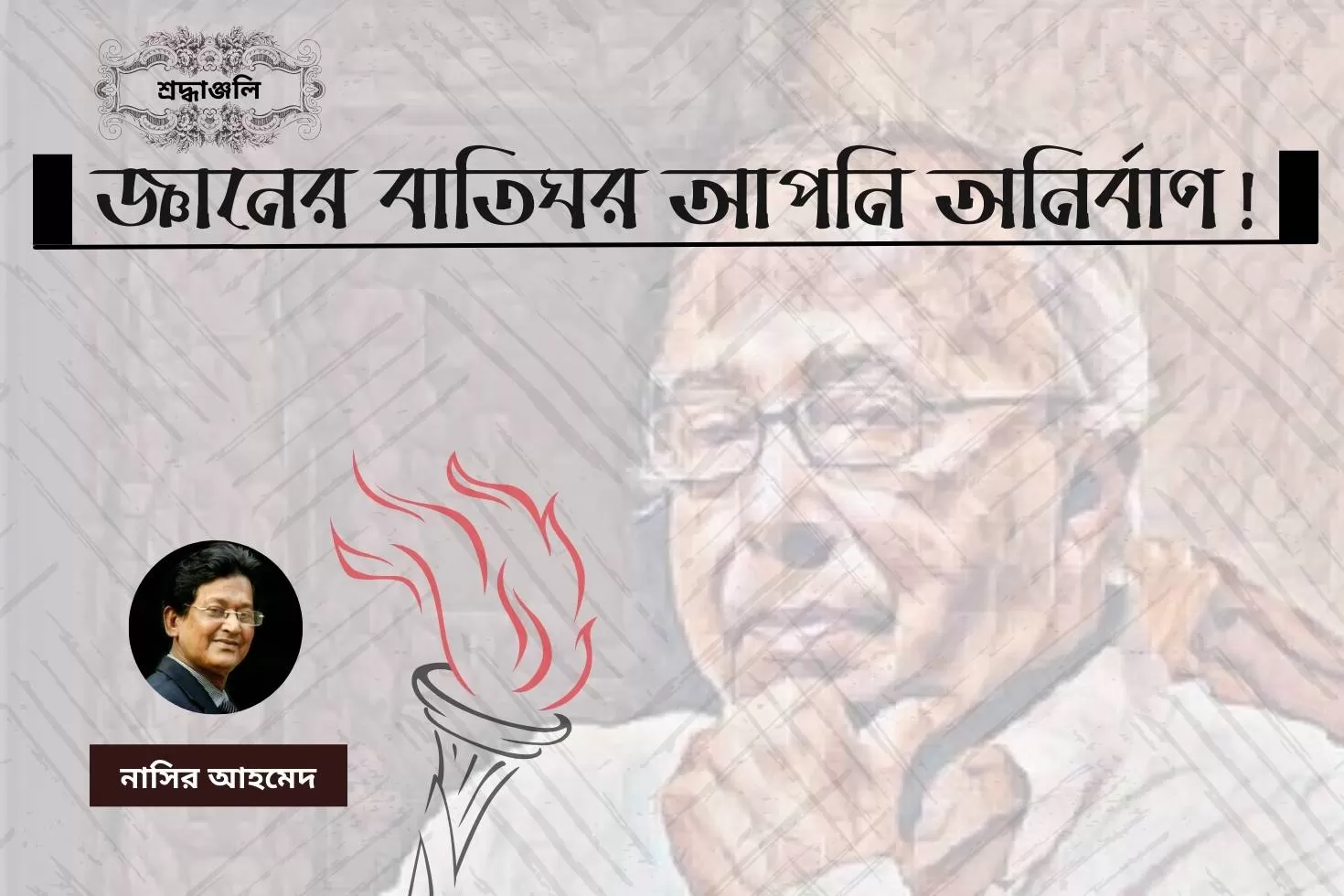

কথাগুলো মনে এলো জাতীয় অধ্যাপক, ভাষাসংগ্রামী ডক্টর রফিকুল ইসলামের প্রয়াণে। তিনি ব্যাক্তিগতভাবে আমার মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অগণিত শিক্ষার্থীর প্রিয় শিক্ষক। কিন্তু দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে এই জাতীয় অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধার মানুষ। তিনি শিক্ষকদের শিক্ষক। তার চলে যাওয়া আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনসহ অগণিত সচেতন মানুষের মনে বিষাদের কালি ছড়িয়ে দিয়েছে।

বয়সের বিবেচনায় ৮৭ বছর মোটামুটি দীর্ঘায়ুই বলা যায়। তারপরও মনে হয় আহা যদি আরও কিছুদিন স্যার আমাদের মাঝে থাকতেন! এই আক্ষেপ এ কারণেই যে তিনি সাধারণ কোনো মানুষ নন। সৃজনে-মননে, পেশায় তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের বাতিঘরতুল্য এক জ্ঞানতাপস। বাংলা ভাষা সাহিত্য ছিল তার জ্ঞানের মূল বিষয়। ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে তার সুনাম দুই বাংলাতেই সমান বিস্তৃত।

ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তার একাধিক বই রয়েছে। ‘ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী’ গ্রন্থটি পড়লে এ বিষয়ে তার জ্ঞানের গভীরতা এবং অধ্যয়নের বহুমাত্রিকতা যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চতর পড়াশোনা করেছেন ভাষা এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে। বাংলা ভাষা শুধু নয়, বিশ্বের অপরাপর ভাষাগোষ্ঠীর বিবর্তন এবং বাংলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণে কৌতূহল ছিল তার অপরিসীম। গবেষক হিসেবে তিনি অসাধারণ নিষ্ঠাবান ছিলেন।

শিক্ষক হিসেবে অসামান্য স্মার্ট ছিলেন তিনি। কোনোদিন কাগজ দেখে পড়াননি। বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্কের বিষয় ছিল তার নখদর্পণে। তার আরেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান নজরুল গবেষণা। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তিনি আজীবন গবেষণার বিষয় করে রেখেছিলেন। আমাদের ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকা ঐতিহাসিক।

বায়ান্নো সালের মহান ভাষা আন্দোলনের বহু মূল্যবান আলোকচিত্র ধারণ করেছেন তার নিজের ক্যামেরায়, যা একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক দলিল বলে বিবেচিত হতে পারে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তার কাজ পথিকৃতের। ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম’, ‘বীরের এই রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা’ এসব গ্রন্থ তারই স্বাক্ষর বহন করে। পরের বইটি শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে লেখা। ডক্টর রফিকুল ইসলাম শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ওপরে প্রথম গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিষয়ে তার যে গবেষণামূলক রচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে যেসব লেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পূর্বাপর ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল বিবেচিত হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন, শেরেবাংলা নগর ঢাকার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। সেসব অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষক হিসেবে তার যেমন ভূমিকা উজ্জ্বল, তেমনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেও তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। ঢাকা গবেষণায়ও রয়েছে স্মরণীয় ভূমিকা। তার লেখা ‘ঢাকার কথা’ ‘ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার’ উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

এছাড়াও ‘বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ’, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর’ এসব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ। ‘বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা’ আরেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন তিনি একসময়। একাডেমির ব্যাকরণ, অভিধানসহ ভাষাবিষয়ক প্রায় সব কাজে যুক্ত ছিলেন রফিকুল ইসলাম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সভাপতি হিসেবে।

আরও বহুবিধ কারণে ডক্টর রফিকুল ইসলাম স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানার জন্য তার রচিত নজরুল-জীবনী একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ‘নজরলজীবনী’ রচনার আগেও ‘কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সাহিত্য’, ‘ছোটদের নজরুল’, ‘নজরুলনির্দেশিকা’,‘কাজী নজরুল ইসলামের গীতিসাহিত্য’ ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থে নজরুলকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করেছেন রফিকুল ইসলাম। নজরুলের গানের সুর ও রাগের ওপরে তার পড়াশোনা ছিল অগাধ।

বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ একাধিক টিভি চ্যানেলে নজরুলগীতি নিয়ে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান গত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা করেছেন তিনি। যারা সেসব অনুষ্ঠান দেখেছেন তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন নজরুলের সঙ্গীতের কত বড় নিষ্ঠাবান গবেষক তিনি। ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছেন তিনি নজরুলের গানের বাণী ও সুর।

সরকার যখন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় নজরুল ইন্সটিটিউট গড়ে তোলেন, সে সময়ও তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ উপদেষক। নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান হিসেবে যেমন, ট্রাস্টি হিসেবে তেমনই এই প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে উজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

পঞ্চাশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মেধাবী শিক্ষার্থী রফিকুল ইসলাম ইমেরিটাস অধ্যাপক হয়েছেন, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন, জাতীয় অধ্যাপক হয়েছেন, কিন্তু তারপরও তিনি আজীবন ছাত্র হয়েই থেকেছেন। অর্থাৎ পড়াশোনা থেকে নিজেকে কখনো দূরে সরিয়ে রাখেননি। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরের পরেও ইউল্যাব ইউনিভার্সিটি এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যেমন উপাচার্য হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শিক্ষাবিস্তারে।

তার এই সাহিত্যনিষ্ঠা আর জ্ঞান পিপাসার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ‘হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য’ বইটি। এটি একটি সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ! সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ডক্টর রফিকুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন। চার্জার কবি ভুসুকুপা থেকে এযুগের তরুণতম কবি পর্যন্ত, যাদের তিনি সাহিত্যের ইতিহাসের অংশ মনে করেছেন, সংকলিত করেছেন এই বিশাল আকৃতির গ্রন্থে।

এটি মাত্র ১০/১২বছর আগের কাজ তার। পঁচাত্তর অতিক্রান্ত একজন পণ্ডিত গবেষক শিক্ষাবিদ কতটা সচেতন হলে এ ধরনের একটি গবেষণামূলক কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, সহজেই অনুমান করা যায়।

২০১৯ সালে এক কাজে স্যারের বাসায় যাওয়ার পর কথায় কথায় তিনি এই বইটির কথা বললেন, জানতে চাইলেন এটি আমার সংগ্রহে আছে কি না। বললাম স্যার এই বইটির দেখেছি নজরুল ইনস্টিটিউটে একজনের কাছে, আমার কাছে নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেলফ থেকে বের করে বইটি দিতে দিতে বললেন, এখানে তোমার বৃক্ষমঙ্গলের একটি কবিতা আমি নিয়েছি। আমি মুগ্ধ বিষয়ে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

রফিকুল ইসলামের গবেষণায় বাংলাদেশের সাহিত্যের ঐতিহ্য সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। যে কারণে নজরুল যুগের কবি আব্দুল কাদিরের কবিতা এবং তার কবিজীবন গুরুত্ব পেয়েছে তার গবেষণায়। আব্দুল কাদির শিরোনামের ওই বইটি এ প্রজন্মের অনেকে হয়তো পড়েননি, অনেকেই দেখেনওনি। আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আব্দুল কাদির, ‘আবুল মনসুর আহমেদ রচনাবলী’ সম্পাদনাও তারই কৃতিত্ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ‘নজরুল অধ্যাপক’ রফিকুল ইসলাম ‘নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের’ও প্রথম পরিচালক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উৎসব চলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কিছুর জীবন্ত সাক্ষ্য এককালের ছাত্র ও শিক্ষক রফিকুল ইসলাম সে সময় চলে গেলেন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর শতবর্ষের ইতিহাস রচিত হচ্ছে। পথিকৃৎ কিন্তু রয়ে গেলেন রফিকুল ইসলাম। ২০০৩ সালে তিনিই প্রথম রচনা করেছিলেন ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮০ বছরের ইতিহাস’।

বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি এবং নজরুল চর্চা ও গবেষণার এই মহিরুহ পণ্ডিত তার কাজের জন্য সব স্বীকৃতিই জীবদ্দশায় অর্জন করেছেন। স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, নজরুল একাডেমি পুরস্কারসহ বহু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এই ২০২১ সালেই মাতৃভাষার সংরক্ষণ পুনরুজ্জীবন বিকাশচর্চা ও প্রচার প্রসারের সার্বিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি। এ বছরই এই পুরস্কারটি প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় যে পুরস্কার তিনি নিয়ে গেলেন সেটি হচ্ছে অগণিত ছাত্রছাত্রীর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা।

ছাত্র হিসেবে ক্লাস এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসে যেমন তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ হয়েছে, তেমনি দীর্ঘকাল দৈনিক পত্রিকায় কাজ করার সুবাদে একজন লেখক এবং সাহিত্য সম্পাদকের সম্পর্কের দিক থেকেও রফিক স্যারকে দীর্ঘদিন গভীরভাবে দেখবার এবং জানবার সুযোগ হয়েছে। বাংলা আঞ্চলিক ভাষা কীভাবে বিবর্তিত হতে হতে অঞ্চলভেদে কত রূপ পেয়েছে তার স্বরূপসন্ধান তিনি দিয়েছিলেন আমাদের।

আজীবন তারুণ্যের সাধক ছিলেন তিনি। বয়স হয়েছিল এ কথা ঠিক কিন্তু বার্ধক্যকে কখনও মেনে নেননি তিনি। বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি নামসর্বস্ব সভাপতি থাকেননি। প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবার মানসিকতা তার সব সময় অটুট ছিল। যে কারণে একাডেমির প্রতিটি সভায় তিনি উপস্থিত থাকতেন।

আজীবন প্রগতিশীল আর মুক্তচিন্তার ধারক, অসাম্প্রদায়িক আদর্শের প্রবক্তা এই শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশকে সমার্থক বিবেচনা করেছেন সব সময়। ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে রেখে যাবার জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি অসামান্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কমিটির প্রধান নির্বাহী বা সদস্য সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (কবি কামাল চৌধুরী) আর ডক্টর রফিকুল ইসলাম পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, বয়স তার কাজের জন্য কখনো বাধা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে তার যে তারুণ্য দেখেছি সেই তারুণ্য তিনি বহাল রেখেছিলেন অশীতিপর পর্যায়েও। শরীর দুর্বল হয়ে হয়েছিল একথা ঠিক, কিন্তু কর্মস্পৃহা আর মনের জোরে তিনি সক্রিয় থেকেছেন হাসপাতালের আইসিইউতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।

সুতরাং এমন উদ্যমী মানুষের মৃত্যু হয় না, জীবনব্যাপী অবদান এর মধ্যে তারা বেঁচে থাকেন কোটি কোটি মানুষের অন্তরে। রফিক স্যার বেঁচে থাকবেন তার বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞে এবং চির তারুণ্যের প্রেরণা হয়ে।

লেখক: কবি ও সিনিয়র সাংবাদিক। সাবেক পরিচালক, (বার্তা) বাংলাদেশ টেলিভিশন।

আরও পড়ুন:শিকড় সন্ধানী গবেষক রফিকুল ইসলাম

জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম আর নেই

লাইফ সার্পোটে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

বাংলা একাডেমির নতুন সভাপতি রফিকুল ইসলাম

- ট্যাগ:

- রফিকুল ইসলাম

.jpg)

আবদুর রহিম হারমাছি

আবদুর রহিম হারমাছি বিভুরঞ্জন সরকার

বিভুরঞ্জন সরকার

মন্তব্য